人がこの世に生を受けてやがてその人生の意義を問うとき、「人は食べるために生きるのか、生きるために食べるのか」と問い続けてきた長い歴史が私たちの背後にあります。そしてその答えはどこかに用意されているものでもなく、既に明らかになっているものでもありません。たえず、人はそのことを問わずにはおれない。そして自分なりの答えを見つけだしていく。それが生きるということの内容なのだと思います。

ここに掲げるお言葉「真理の一言(いちごん)は 悪業(あくごう)を転じて 善業(ぜんごう)と成す」は、煩悩(ぼんのう)や罪に悩まされる人間の救いについて、それぞれ味を異にする川の水が本願(※)の海に入ると一味海水に転じる、あるいは煩悩の氷が解けて功徳の水となるという本願の不思議な力について述べられたお言葉です。

では煩悩や虚偽にまみれた川の水がどうして一味宝海となるのかについて、親鸞聖人は本願の海は「屍骸(しがい)を宿さず」と記しておられます。つまり本願の海は生命を失った煩悩や虚偽を排し転じる力をもつということでしょう。その本願力にあうことが「悪業を転じて善業と成す」ということであり、私たちには念仏申すという、そこに開かれているのです。

- 本願

- 全ての生きとし生けるものを救いたいと発された阿弥陀仏の願い

『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』(親鸞)

津垣 慶哉氏

真宗大谷派 正應寺住職(福岡県)

『今日のことば(2011年)』(東本願寺出版)より

教え 2023 05

もともと「通夜」は仏教語で、「夜を通して祈願し、勤行(ごんぎょう)すること」でしたが、やがて「死者を葬る前に家族・縁者・知人などが遺体の傍(そば)で終夜守っていること」にも用いられるようになりました。お通夜とは、亡くなられた方と、縁のあった方が集い、夜を通して語り合う習わしです。語り合うことで、自分は故人とどのように付き合ってきたかが改めて問われます。私の知っている故人とは、故人のほんの一面であり、本当の故人とは出会えていなかったのかも知れません。さらに、自分もやがて「故人」となるのだと、故人から教えられます。「通夜」とは、故人を通して、己自身のいのちと出会う大切な空間なのです。

これは私の経験したことです。あるお通夜で、夫を亡くしたお連れ合いがメソメソと涙を流しておられたのです。ところが、そのお母さんの姿を見て、娘さんが、こう言ったのです。

「お母さんが泣いているのは、お父さんのためじゃない。お母さんは、ただお父さんがいなくなって寂しくて泣いているだけなのよ。自分が悲しいだけなのよ」と言ったのです。私はこの言葉を聞いて、ドキッとしました。

確かに、愛するものとの別れは悲しいに違いないのです。でも何が悲しいのかと言えば、それは「自分が悲しい」のです。大切にしていた人を奪われ、悲しい悲しいと言っている「自分が悲しい」のです。人は故人のために涙を流しているように見えて、本当はそうではないと教えられました。人間とは、自分自身に対してのみに涙を流す生き物であり、他者のために泣くことのできない悲しい生き物だと教えられました。

さらに「お通夜」とは、自分もやがて「故人」となるのだと教えられる場所です。真宗では、「故人」を「仏様」として頂きます。それは人間の煩悩を投影して、「死」を「暗く、冷たく、寂しい」ものとは見ないということです。もしその目で「故人」を見れば、「故人」は「可哀想な人」と見えてしまいます。それは間違いです。「故人」とは、私よりも、ほんの少し先を歩かれた方であり、人間という苦しみを超えられた「仏様」です。ですから、私たちは「故人」を可哀想な人に貶めるのではなく、私を教え導いて下さる「仏様」として仰いでいくのです。

武田 定光氏

真宗大谷派 因速寺住職(東京都)

仏教語 2023 05

悲しみには様々なすがたがあるようです。「私のことを誰もわかってくれない」「なぜ自分だけがこんな目に」という孤独感は、とてもつらいことだと思います。「もっと早く気がついていれば」「私があの人を見殺しにしたのでは」という自責の念や罪悪感は、とてもつらくて苦しいことだと思います。

人は様々な悲しみをいだくもの。そして、様々な悲しみをかかえながらも、それでも人は今を懸命に生きようとするもの。それが、グリーフケアの動きの中で感じたことでした。

親鸞聖人は「雑行(ぞうぎょう)を棄てて本願に帰す」と言われます。

雑行とは何でしょうか。雑行とは、すでにして人間が持っている経験や価値観・既成概念のことをいいます。雑行は、雑行という形をとらずに現れてくるものです。たとえば先ほどの悲しみのことでいえば、人は何とかして悲しみをいやし、そらし、なくそうとするものです。とても切実に。しかし、実はそれこそが親鸞聖人の棄てた雑行なのかもしれません。悲しみはない方がいいものという既成概念をたよりにするのではなく、悲しみに意味が与えられる世界をこそ、人間はたのむべき存在なのです。

人間は願いを懐(いだ)いて生まれてきた、といわれます。しかし、その願いをどこかに置き忘れてきたのも人間。人間が感じる悲しみの現実は、実は願いに立ち帰れという呼びかけを聞く道場でもあります。そのように受け取れるかどうかが、静かに問われています。

人は、皆誰もが、雑行と呼ばれる行を棄てて、本当の願いに帰ることを求めずにはおれない存在なのかもしれません。

教えの光は、われらの日ごろのこころを雑行と知らせながら、本当の願いに帰るべきことを、たえず促しつづけているようです。

人間の感じる悲しみを大切に体験しながら、私が本当に帰らなければならない世界を発見していく歩みこそが、待たれています。

酒井 義一氏

真宗大谷派 存明寺住職(東京都)

『今日のことば(2011年)』(東本願寺出版)より

法話 2023 05

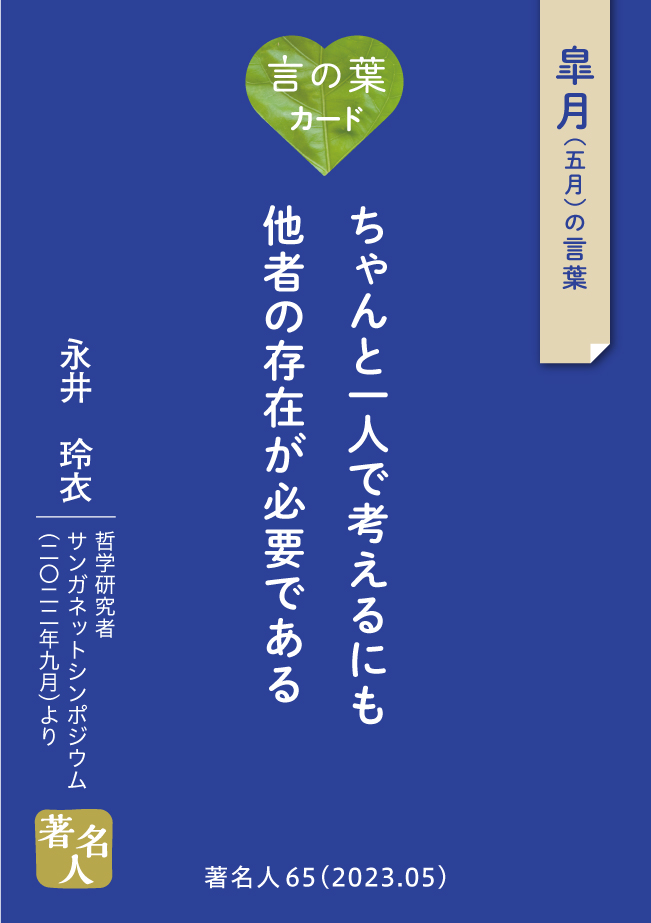

「哲学」というものは一人で行う、考えていくことだと思い込まれている人が多いような気がしますが、全くそうではありません。むしろ協同的な営みです。「生まれてきたことは悪なのか」のような哲学的な問いは非常に偉大な問いですから、私一人で支えきれるわけもなければ、一人で問えるわけもありません。よく「哲学って難しい」みたいな形で回収されてしまいがちですが、それは一人で考えているからであって、そのことを問いとして抱えていくには他者の存在が絶対に必要なんです。

私自身、哲学対話という取り組みを10年程行っていますが、問いの大きさに関わらず「ちゃんと一人で考える」ということですら他者の存在が必要なんです。あえてこういう言い方をすれば「他者を使って私が深く考えている」みたいな時間が哲学対話にはあります。誰かが何かを言ってくれたおかげで「私」がより深まることができる。意識的にも無意識的にもお互いが協力し合い、一緒に探求していくことにつながるんです。

ただし、哲学対話は悩み相談の場ではありません。誰かが起こした問いをみんなで聞いてあげるとか、悩みの相手をしてあげるとかではなく、「問い」をみんなで持つ。肩にかかるそれぞれの重さは違っても、みんなの肩にそれがかかっている、触れているという状態。そうなることで初めて問いを問いとして背負い込むことができるという場合があると思います。

私は「問い」というもの自体がすでに呼びかけだと思っています。他者からの呼びかけとなったり、他者への呼びかけともなる。「なぜこの世に生まれてきたのか」などという問いが起こったとしたら、それは私にも向けられている。そしてまた、「あなたはどう思う?」と他者へも呼びかけている。「生まれてきたことは悪なんですかね?」という問いを誰かが起こしたとしたら、それは私自身にも呼びかけられている。他者の存在は大事だということを、哲学対話を行う中で日々感じています。

永井 玲衣氏

哲学研究者

サンガネットシンポジウム(2022年9月)より

著名人 2023 05