「この仕事を成し遂げるのはたいへんだった、本当に四苦八苦した」という言い方で使われることがある「四苦八苦」。生(しょう/生まれること)・老(ろう/老いること)・病(びょう/病むこと)・死(し/死すること)の「四苦」に、愛別離苦(あいべつりく/愛する者と別れる苦)・怨憎会苦(おんぞうえく/怨み憎む者と会う苦)・求不得苦(ぐふとくく/求めても得られない苦)・五陰盛苦(ごおんじょうく/この世に存在することの苦)の四つを加え「八苦」と表します。それが説話集で解説され物語に使われて、この上ない苦しみを表す言葉として使われるようになりました。

生まれることも死ぬことも、自分ではどうしようもないことです。だから仕方がないと生きていくかというと、それだけで人生を終わらせたくないと思うから、「生苦」や「死苦」を感じます。いつまでも若く元気でありたいと考えて、アンチエイジングの情報があふれているのは、「老苦」の裏返しでしょう。様々な健康法や健康食品があふれているのも、病や死への畏(おそ)れが私たちを捉えているからではないでしょうか。

愛する者との別れを悲しみ悼(いた)む心が、たくさんの詩歌を生み出し、民族や国、時代を越えて伝わり響きます。憎しみや求めてやまない心が物語を生み出すこともありますが、それだけでは済まず、激しい争いと戦い、殺戮(さつりく)の歴史を今も作っています。

生や死の苦しみを感じなければ「楽」になれるのでしょうか。いつまでも若く病むこともなければ「楽」でしょうか。憎む相手を打ち負かせば「苦」が消えて「楽」になり、求めていた物が手に入れば「楽」になるのでしょうか。気に食わない相手は、次々と出てきます。手に入れば別の物が欲しくなります。私たちは、いろんな原因と条件を縁として生きています。それを全て思い通りにしようと力んで、苦を楽にしようとします。それが更なる「苦」を生むのです。

「一切皆苦(いっさいかいく)」。人間の生き方が「苦」を生むのです。「苦あれば楽あり」の全てが「苦」であるということが、仏様の教えです。楽を求めて、まず私が楽になろうとあがくことが「苦」をもたらしていたと目覚めたのです。その目覚めは、全ての人に通じる目覚めです。

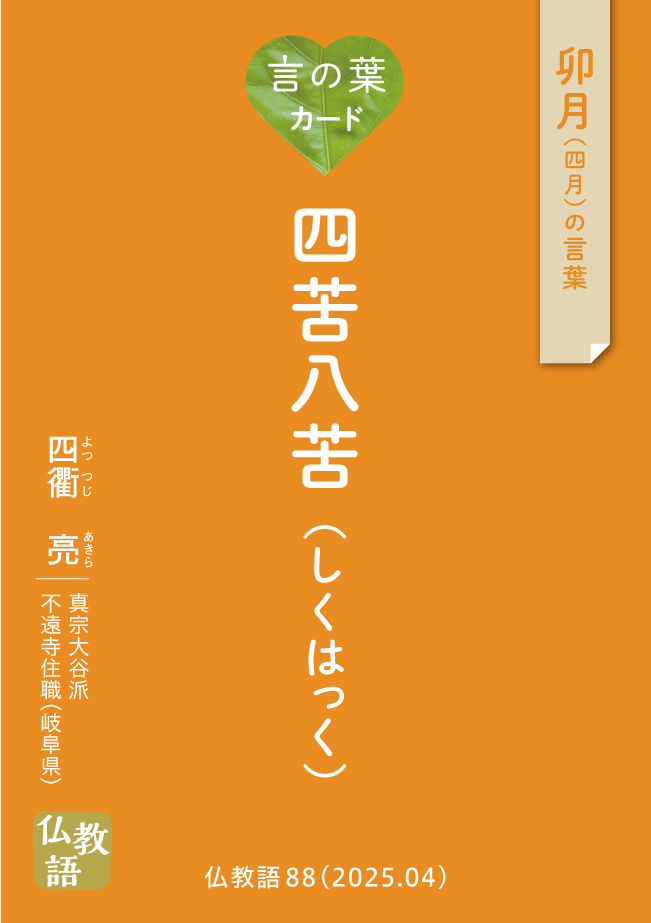

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2025 04