お釈迦様が生きておられた80年間を在世、亡くなられて五百年間を正法(しょうぼう)、その後の千年間を像法(ぞうほう)、さらにその後の末法(まっぽう)が一万年続き法滅(ほうめつ)を迎えるという歴史観が仏教にあります。

在世や正法は、お釈迦様の徳によって、教えがあり修行し悟りを得ることが備わっている。像法は教えがあり修行をするが悟りが失われる時代であり、末法は教えのみの時代となるとされ、その教えも法滅においては無くなってしまうという歴史観です。

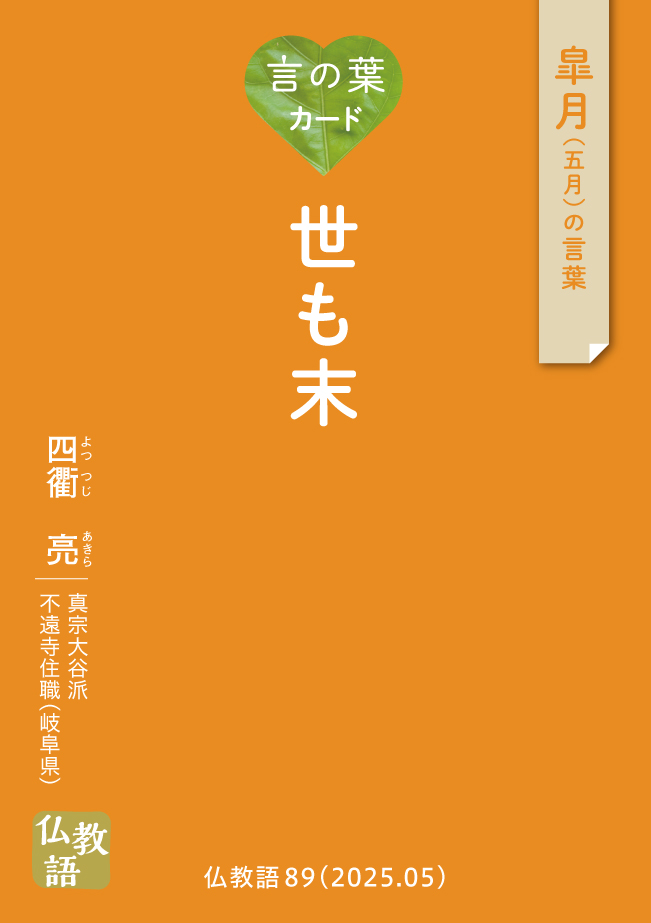

日本では平安時代の中ごろから、末法に入るとして末法思想が広まり、そこから「世も末」という言葉が生まれたようです。「こんなことが起きるなんて世も末だ」というような使われ方で、出来事に対する嘆きの言葉になっています。しかし実際は末法に入るからと意気消沈していたのではなく、いよいよ仏教を盛んにしようと、お寺や仏像が建立され、往生極楽が願われました。

阿弥陀仏(あみだぶつ)の願いが説かれた『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』では、最後にお釈迦様が、「経道滅尽(きょうどうめつじん)の時に、特にこのお経を百年間残す」と説かれています。ただ経道滅尽という法滅の時は一万年先ということではないのでしょう。私たちが何を言われても見ても心が動かなくなり、教えという教えがその意味を持たなくなり、生きる道を見失った「経道滅尽」の時にこそ、この教えがあなたに寄り添い、あなたを支えるのだということを言い遺されたに違いありません。

「世も末」だと感じ、目の前が闇に閉ざされた時に、輝く教えがあるのです。

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2025 05