Hさんが亡くなられた後、息子さんがお寺に参られた時のことです。息子さんの口から語られる父親の姿は、私の心証とまったく違っていました。親子の関係はうまくいっておらず、家庭内で複雑な問題を抱えていたというのです。お寺での姿と家庭での姿に違いがあるのは当たり前のことでしょう。私自身も門徒さんの前での私と家族の前での私は同じではありません。しかし、Hさんの違いようは想像以上で、まったくの別人と言ってもいいほどの違いに、私は大きな衝撃を受けました。

私はお寺という場で、門徒さん一人ひとりと丁寧に出あいたいと思いながら今まで歩んできました。しかし、そんな私の願いとはうらはらに、Hさんに紳士的でいなければお寺には参ってはいけないと感じさせるような雰囲気を作っていたのかもしれない、といういたたまれない気持ちが湧(わ)き出てきました。

身の縮む思いを抱きながら、あらためてHさんのやわらかな笑顔を思い起こしていた時、ふと親鸞聖人(しんらんしょうにん)のお言葉が私の中に現れました。

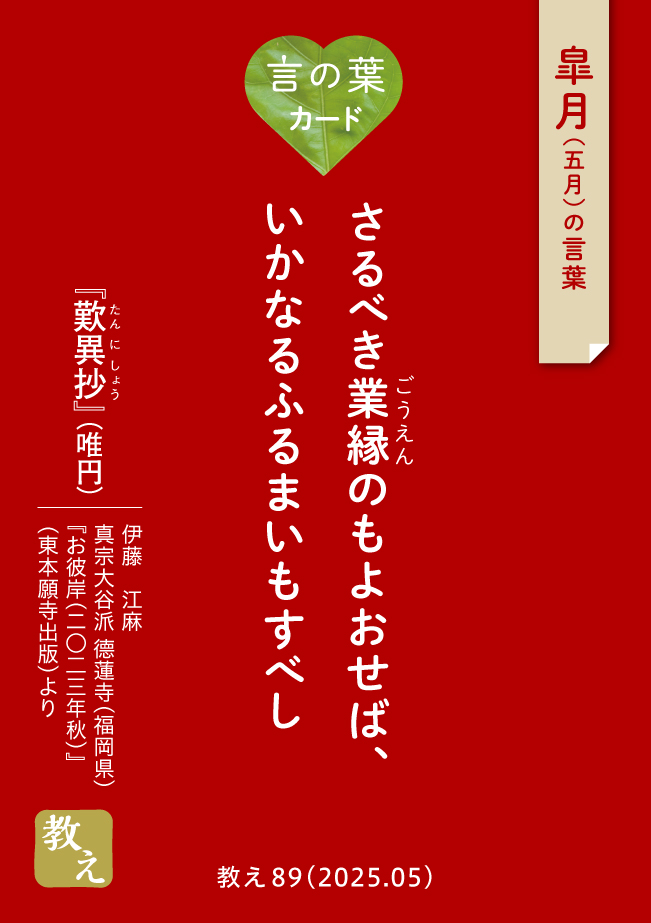

さるべき業縁(ごうえん)のもよおせば、

いかなるふるまいもすべし

(『真宗聖典 第二版』776頁)

『歎異抄(たんにしょう)』十三章にあるこのお言葉を「たとえ望んでいなくてもさまざまな縁が整えばどのようなことでもしてしまう存在が私である」と受けとめていました。Hさんとの思い出を通してあらためてこのお言葉と出あってみると、「自分にそのつもりはなくても、私は周りの人にさまざまなことをさせてしまう縁となる存在にもなり得るのだ」とも教えてくださっているように感じます。

私はHさんのことを知っているようで何ひとつ知らなかったのです。お寺でのHさん、家庭でのHさん、ほかにもHさんにはいろんな顔があったでしょう。そのどれもがHさんの姿なのです。人と出あうとはどういうことなのでしょうか。Hさんの姿を思い出すたびに「あなたは本当にこの方と出あっていますか」と親鸞聖人がHさんの姿を通して私に問うてくださっているようにも感じるのです。

『歎異抄』(唯円)

伊藤 江麻氏

真宗大谷派 德蓮寺(福岡県)

『お彼岸(2023年秋)』

(東本願寺出版)より

教え 2025 05

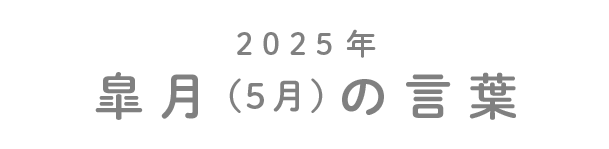

お釈迦様が生きておられた80年間を在世、亡くなられて五百年間を正法(しょうぼう)、その後の千年間を像法(ぞうほう)、さらにその後の末法(まっぽう)が一万年続き法滅(ほうめつ)を迎えるという歴史観が仏教にあります。

在世や正法は、お釈迦様の徳によって、教えがあり修行し悟りを得ることが備わっている。像法は教えがあり修行をするが悟りが失われる時代であり、末法は教えのみの時代となるとされ、その教えも法滅においては無くなってしまうという歴史観です。

日本では平安時代の中ごろから、末法に入るとして末法思想が広まり、そこから「世も末」という言葉が生まれたようです。「こんなことが起きるなんて世も末だ」というような使われ方で、出来事に対する嘆きの言葉になっています。しかし実際は末法に入るからと意気消沈していたのではなく、いよいよ仏教を盛んにしようと、お寺や仏像が建立され、往生極楽が願われました。

阿弥陀仏(あみだぶつ)の願いが説かれた『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』では、最後にお釈迦様が、「経道滅尽(きょうどうめつじん)の時に、特にこのお経を百年間残す」と説かれています。ただ経道滅尽という法滅の時は一万年先ということではないのでしょう。私たちが何を言われても見ても心が動かなくなり、教えという教えがその意味を持たなくなり、生きる道を見失った「経道滅尽」の時にこそ、この教えがあなたに寄り添い、あなたを支えるのだということを言い遺されたに違いありません。

「世も末」だと感じ、目の前が闇に閉ざされた時に、輝く教えがあるのです。

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2025 05

「おまんは誰じゃ! どういてここにおるがじゃ」(NHKの朝ドラ「らんまん」の槙野万太郎の名ゼリフ)。突然、大きな窓ガラスの外側にピタッとくっ付いているカメムシが目に飛び込んできた。

ここは、都内大学病院の病棟19階の病室の窓だ。思わず、そう叫んでいたのは私だ。

眼下には、ミニカーのような車たちが交差点に行儀よく並んでいるのが見える。「ここの高さは、鳥たちの領域ではないの?」と、カメムシに問いかけた。

8階にある屋上庭園に足を運ぶのが唯一の楽しみ。常緑樹に加え、萩(ハギ)や野牡丹(ノボタン)、紫式部(ムラサキシキブ)など、秋の草花が植えられ、車いすに乗った患者や、リハビリ中の人たちが気分転換をするオアシスだった。

曲がりくねった散歩道を一周すると、ベンチがあり、そこに腰を掛け、しばらく色とりどりの草花を眺めていると、日々の治療の辛さも慰められた。座った後ろの下草の中に、思わず声をあげたくなるくらいの小さな、小さな花が一輪咲いていた。それも5ミリくらいの黄色い花。それはカタバミの花だった。黄色でパッと開いた5枚の花弁は、まるで金バッチのように輝いて見えた。

「そのままでいい。そのままが私なのだから」と言われた気がした。ただそこにいる、それ以上でもなく、それ以下でもない。そのことがなんと尊いことか。私は何になろうとしていたのだろう。

「おまんは誰じゃ?」。カメムシへの問いかけが、実はカメムシから自分自身に向けられた問いだった。

明日はもうここにいないかもしれないカタバミの花は、「そのままがおまえじゃ」というコトバとなった。

阿弥陀(あみだ)さんは七変化。カメムシにもなれば、カタバミの花にもなって、わたしの今を教えて下さった。崖っぷちに立たされていると思っていたが、足はすでに歩んでいた。カタバミの花も私も地続きであることを教えてもらった。

武田 美輪氏

真宗大谷派 因速寺(東京都)

真宗会館ホームページ

真宗会館広報誌『サンガ』189号より

仏教語 2025 05

孤児院では、話を聞ける相手はいつも自分自身だった。自分の中にインナーチャイルドがいて、悩んだりすると、自分の中にいるもう一人の子に問いかける。だから帰る場所はいつも自分だった。日本に来てからも、理不尽ないじめに遭(あ)った。母に弱音を吐くこともできなかった。

昔は明るくなければいけない。天真爛漫(てんしんらんまん)で、求められるものに応えていかないといけないとずいぶん頑張ったのです。でも、靴と一緒で、合わない靴をはいて歩いていたら靴擦れする。それって長続きしないですよね。だから、自分の歩幅で歩いていく。自分のペースでいいのだ。私は私。弱いからこそわかる強さもあるのですね。

あがくのをやめたら楽になりました。水の中と一緒で、あがいたら沈んでいくだけで、あがくのをやめたら意外と浮いていられて、すごく気持ちよくなれたし、逆に周りに同じ思いを持った仲間たちがいることを知ったのです。

サヘル・ローズ氏

俳優・タレント

真宗会館ホームページ

真宗会館広報誌『サンガ』145号より

著名人 2025 05