さまざまな苦しみや悩みから脱却するためには、正しいものの見方が大切です。しかし、人間は、正しいものの見方をすることはなかなか難しいと思います。学校や会社の中でも、あるいはグループにおいても、一人でも気にいらない人がいると落ち着かないという経験があると思います。しかし、そこには単に「その人」がそこにいるだけです。結局のところ「嫌い」という私自身の心が「あの人さえいなければいいのに」という見方に傾いていき、そこから苦しみが生まれてくるわけです。そうすると、互いに傷つけ合い、最後には苦しみ合う結果になってしまうのです。

「認識の主体が変われば認識の対象も変化する」

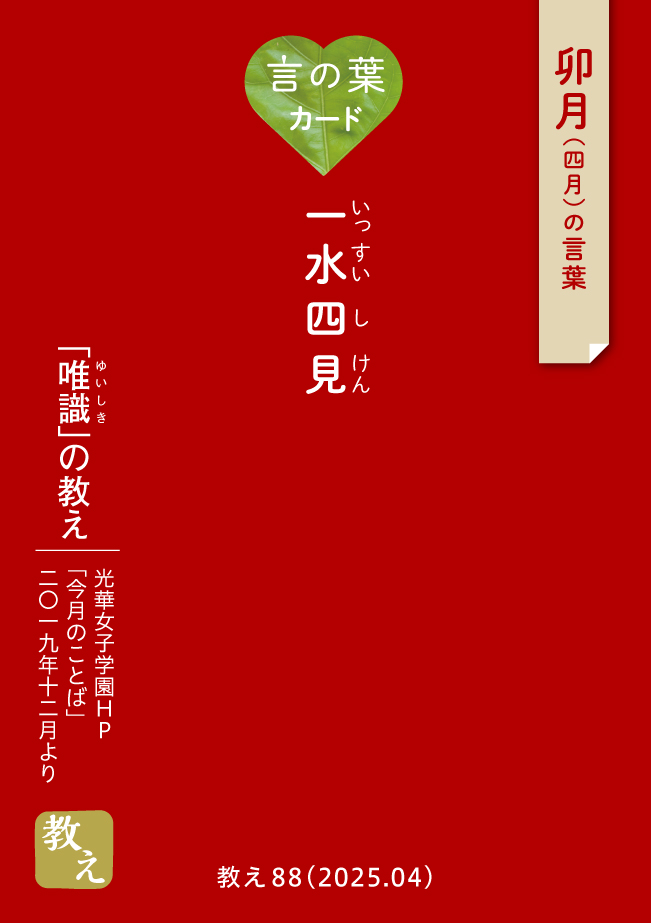

仏教の考え方の一つ『唯識(ゆいしき)』に「一水四見(いっすいしけん)」という言葉があります。一口に水といっても四つの見方に見える。つまり、同じものでも見る立場や心のもちようによって違うように見えてくるという意味です。

① 天人には水がきれいに透き通ってガラスのように見える。

② 人間の私たちには、そのままの水に見える。

③ 魚たちには住み家と見える。

④ 餓鬼(がき)には燃えた血膿(ちうみ)に見える。

これは「天人」「人間」「魚」「餓鬼」という立場で「水」を見た場合、それぞれ異なって見えることを例えたものです。これを私たちに当てはめてみると、私たち人間は、みんな生まれ育った環境や境遇、受けた教育、経験したことや考えてきたこと、興味を持ったことなどさまざまで、それぞれその人独自の世界観があり、価値観があります。それが大きなひとつの「ものさし」となって、いろいろなことを認識しています。

それでは、自分が見ている世界は、他人から見てどのように見えるのでしょうか。同じものを見ていても、気づかないことがあるのではないでしょうか。

世界というのは、実は同じ一つの世界にみんながいるのではなく、それぞれがそれぞれの世界を作り上げて、それぞれの世界を見ているということです。つまり、人それぞれが各々の世界をもっていて、どこかの接点で互いの世界を共有しています。そこから「つながり」が生まれてくるわけです。

人生の中で、いろいろな苦しみや悩みに出合った時、ものの見方を私自身が変えることによって、見えなかったものが見えたり、気づかなかったことに気づかされたりして、世界が拓(ひら)かれていくのだと思います。

「唯識」の教え

光華女子学園HP「今月のことば」

(2019年12月)より

教え 2025 04