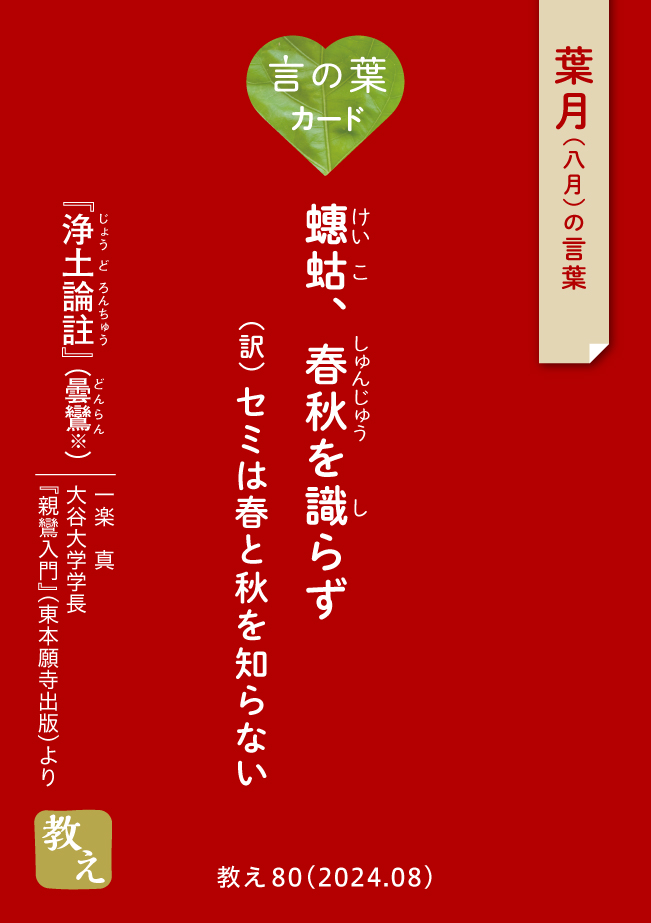

曇鸞大師(どんらんだいし ※)のお言葉に、

蟪蛄(けいこ)、春秋(しゅんじゅう)を識(し)らず。伊虫(いちゅう)、豈(あ)に朱陽(しゅよう)の節を知らんや」と言うが如し。知る者、之を言うならくのみと。

(『浄土論註』著作集一 241頁)

という喩(たと)えがあります。これは、「セミは夏に出て来て、夏の間に死んでいきます。ですからセミは春と秋を知らない」という喩えです。ところが“夏に出て来たセミは、はたして今が夏だということを分かるだろうか?”と、こういう呼びかけです。

夏に生まれてきて、夏に死んでいく。だから夏だけは知っていると思いがちですが、今が夏だと分かるのは春と秋を知っている人でしょう。春と秋と冬を知っていて、はじめて“ああ、今は夏だなあ”と分かるわけです。これはセミのことをばかにしているのではなく、人間というのは穢土(えど)に生まれて、穢土の中ばかりにいるわけです。勝った負けた、敵だ味方だという人間関係の中に生まれてくるわけです。それが“痛ましいなあ”となるかというと、ならないのです。穢土の中で、どうやって負けないようにするかと頑張ります。しかし、その生き方が、お互い傷つけ合う、本当に苦しいことになっているということには気がつかないのです。だから穢土に問題があるということを気がつくことができるのは、浄土にふれた人だけなのです。もっと言えば、浄土に出会ったことがない者は、“私は今まで穢土にいた”ということがわからないのです。穢土を作っていたことがわからない。こういう構造です。先ほどの話と関連させれば、本物に触れた時に“ああ、今まで偽ものにしがみついていた”と、“ああ、仮のものを本当に大事なものだと思って振り回されていた”、こういうことに気がつかされるという関係です。

- 曇鸞(476~542)

- 中国の僧。親鸞の思想に影響を与えた七人の高僧のうちの一人。

『浄土論註(じょうどろんちゅう)』(曇鸞)

一楽 真氏

大谷大学学長

『親鸞入門』(東本願寺出版)より

教え 2024 08

仏教が教える「縁起」は、縁によって生起(せいき)するということです。私自身も物事も全て、原因がいろいろな条件が縁(よ)り集まった結果として在るということです。例えば種という因があっても、それがそのまま花になるのではありません。土や空気や太陽の光や水など様々に条件が整って花は咲くのです。また育つ途中で鳥や虫に食べられることなく、病気に侵されなかったことも重要な縁です。今朝咲いた花もそういう条件の総体の結果です。

さらに種も何の背景もなく忽然(こつぜん)と種があるわけではありません。種になる前の花、その花になる前に種と、ずっと花の命が受伝えられた縁があって種になっているのです。その永い命のつながりも大切な縁です。

ですから私自身も、さまざまな縁が縁り起こって今ここにあるのです。ですから縁がそのまま私自身なのです。しかし私たちは、先ず「私があって、縁がある」と考えるのです。本来一つなのに、私と縁を二つに分けて考えます。さらに縁も良い縁と悪い縁があると二つに分けて考えます。そして良い縁を集めて、悪い縁を避けて、自分が望むことを実現したいと考えます。

それで、どうすれば良い縁を集められるか、悪い縁がどこからいつごろやって来るかを知りたくて、占いを頼み、ジンクスをかついだりすることになります。

しかしこれは、縁を自身として生きているのに、自分の都合で縁を操り、思い通りに生きられるという誤った錯覚です。その誤りに気づき、事実に立たせる教えが「縁起」の教えです。

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2024 08

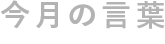

最近、家庭も個人も孤立化し、社会そのものが分断された時代になってきました。だからでしょうか、家族葬という葬儀の形態が多くなっています。故人の高齢化やお家の事情等はありながらも、葬儀の簡略化が進み、更に新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、仏事全体の縮小傾向に、いっそう拍車がかかっています。

また、葬儀の簡略化は、「終活」ということの中で、「子どもに迷惑をかけたくない」とよく言われます。遺された家族や近親者が、いざという時に困らないようにしておくのは大切なことです。しかし、それは迷惑をかけることではありません。「誕生」も「死」も、お互い支え合って、はじめて成り立つのですから。

「弔(とむら)う」という言葉の成り立ちを遡れば、元は「とぶらう」だったそうです。現代では「とぶらう」とは「訪う」と書きます。つまり、「弔う」のもとは「尋ねる」ということになるのです。

ですから、「弔う」という死者を尋ね、訪う機縁を逸してしまえば、養われ、育てられるという人間としての感覚そのものが失われてしまいます。

そして、一人ひとりの「いのち」や「死」までも見えにくくなってしまうのです。だからこそ、その課題に応えていく世界として、尋ねていく世界として、「葬儀」という儀式があるのです。

つまり「誰のために葬儀を勤めるのか」。 それは死者のために、生者のために、私のために、人間が人間であるために、「葬儀を勤める」のです。人間存在の根源に関わる儀式です。

海 法龍氏

真宗大谷派 長願寺住職(神奈川県)

『誰のために葬儀を勤めるのか』

(東本願寺真宗会館)より

法話 2024 08

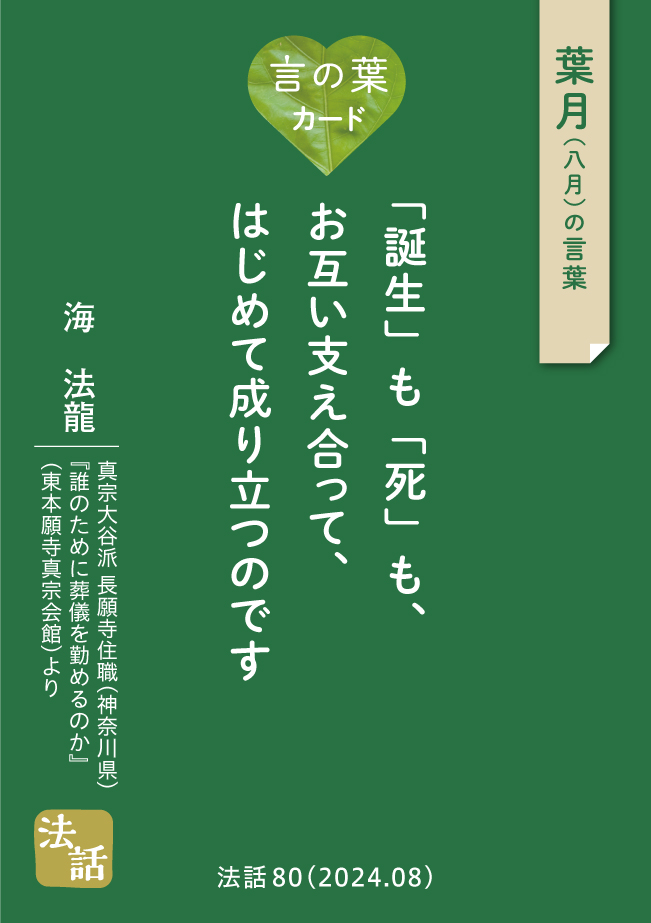

人と人の関係性のあり方に、型を決めないほうがいいのかもしれません。家族円満で幸せだというのは、本当に幸せなことであるんですけど、それは奇跡的な部分もあると思うんです。そうじゃなくて、支え合う人がいるということによって、すごく助けになるのではないでしょうか。

友人が始めた児童養護施設の支援活動をたまにお手伝いさせていだくと、「家族の形」というものの難しさを痛感します。私たちはつい「ここから先は他人の出る幕じゃない」と遠慮してしまいがちで、それがかえって子どもたちを苦しめることもある。でも、他人だからこそ差し伸べられる手もあるはずです。

人と人のつながりって、名前の付けられないつながりもあると思うんです。それは親子とか上司と部下とか友だちとかとも違ったり、恋人でもなかったりするかもしれないけど、何かゆるやかな人とのつながりみたいなものを是とするというか、ありだよねと言える状況がいっぱいあってもいいのかと思ったりするんですね。友だちに「親友だよね」と言った瞬間に、何かその人とのつながりがすごくいびつなものになっていくというか、型にはまっちゃうというか。「仲いいよね」ぐらいのゆるい感じがいっぱいあったほうが、生きやすい社会だと思います。

永井 紗耶子氏

作家

真宗会館広報誌『サンガ』188号より

著名人 2024 08