不確かなものを真実だと思い安心したり、逆に精一杯生きても安心できない世界を「彼岸」(浄土)に対して「此岸(しがん)」(穢土/えど)というのでしょう。自分中心のものさしで物事を考え、そのことにしばられる世界。言い換えれば、何事も自分が中心にいないと安心満足できない世界です。

では「彼岸」といわれている「浄土」とは、どのような世界なのでしょうか。天親菩薩(てんじんぼさつ ※)が著された『浄土論』には「広大無辺際(こうだいむへんざい/広大にして辺際なし)」、広く大きく端っこがない世界と説かれています。中心にいないと安心満足できない世界は、端っこを作り出します。その世界には、中心で生きられずに端へ追いやられる人が必ずいるのです。

「みんなが中心に」という考えが、端へ人を追いやる世界を作り出します。浄土とはみんなが中心になる世界ではなく、端へ追いやられる人がいない世界なのだと思います。

お彼岸は亡き人と、縁ある人と、私と、その浄土という世界で出会いたいという願いを確かめる大切な仏事として、脈々と受け継がれてきたのではないでしょうか。

- 天親(400~480年頃)

- インドの僧。親鸞の思想に影響を与えた七人の高僧のうちの一人。

『浄土論』(天親)

松扉 覚氏

真宗大谷派 本泉寺(石川県)

小冊子『お彼岸(2019)』(東本願寺出版)より

教え 2022 03

-

追善とは「死者の冥福を祈るため遺族などが読経・斎会(さいえ)などの善事を行うこと」などと辞書にあります。人類は、動物の中で唯一「追善」を行う生き物です。人間が「追善」をする理由は人間だけが「死」を知っているからです。いままで親しく接してきたひとが目の前から消えていった。それを「死」と呼び、そのひとは死後、いったいどこへ往(い)ったのだろうかという関心を引き起こします。自分には分からないが、「死後」の世界で、故人が安らかでいてほしいという思いから「追善」が行われてきたのでしょう。「追善」は尊いことですが、問題は自分自身の「死」が問われていないことです。これが抜けると仏教にはなりません。

そもそも私達が知っている「死」とは、二人称、あるいは三人称の死です。つまり、自分と親しい近親者の死か、あるいは自分からは縁の遠いひと、つまり知人や第三者の死です。しかし、いままで知っていると思っていた「死」は、どこまでも他者の死であり、決して自分自身の死ではありません。自分自身が「死」を体験するときには、体験する肉体そのものが停止していますから、「あぁ、これが死ぬということか」と感じ取ることができません。ですから、「死を知っている」という思いには盲点があるのです。他者の死は知ることができても、自分自身の死は「知ることができない」のです。「知ることができない」から、目の前からいなくなった他者を「どこへ往ったのか」と想像するのです。

実際に接する「死体」は動かないし、冷たいです。そうなると、「死後の世界」もおそらく動かないし、冷たい、さらに孤独で暗い場所ではないかと憶測するのです。それを生者は望みませんから、「死後の世界」で安らかにいてほしいと願い「追善」を行ってきました。

しかし、なぜ人間は、「死」を「不幸」と決めつけてしまうのでしょうか。それは「生=幸福」・「死=不幸」と考える煩悩(ぼんのう)があるからです。この煩悩の眼鏡をかけて「死者」を見つめるので、「死=不幸」と見えてしまうのです。自分自身が「死」を体験したこともないのに、つまり「本当の死」を知らないのに、他者の死を「不幸」と決めつけている傲慢(ごうまん)さを知らされます。

〈真宗〉は、その盲点を衝き、自分自身にとって「死」とは何かと問い詰めます。その問題を問うことこそが「追善」を、〈本当の仏事〉として回復するきっかけになるのです。

武田 定光氏

真宗大谷派 因速寺住職(東京都)

仏教語 2022 03

日本語で「死に触(ふ)れる」という言葉があります。一般的には、「物」の場合には「触(さわ)る」という言葉を使います。「触る」は、行為をする側の一方通行的な意味が強いのに対して、「触れる」は、「ふれあい」という言葉もあるように、双方向性、お互いにという側面があると言われています。(伊藤亜紗 著『手の倫理』参照)

不思議なことに、昔から「死に触る」という言葉はあまり使いません。ご遺体に「触る」という表現はしても、死に対しては「触れる」という言葉を日本人は使ってきました。非常に繊細な言葉の文化だと思います。私たちが大切な人の死に「触れる」ということは、冷たくなっていること、動かなくなっていることを一方的に確認するという作業ではないということです。死という事実そのものから、自分自身の存在が掴(つか)まれていく。その亡き人からの大切なメッセージに、自分自身の生き方が問い直されていく。こういった言葉ひとつを通してみても、大切な人の死に出あうということは一体どういうことなのかということを、昔の人は大切にされていたのだということが思わされます。

私自身、1年前に祖母を亡くしました。新型コロナの感染状況もあって、小規模の葬儀となってしまいましたが、幸いに四歳と七歳になる娘たちも参列することができました。出棺の際、子どもたちは不思議そうに祖母(子どもたちの曾祖母)の顔に触れていました。どこまで死の意味を理解していたかはわかりませんが、何か伝わるものがあったのではないかと思います。

このことは葬儀を営むことの大切な意味であると思います。最近、「葬儀に小さい子どもでも参加していいのですか」と聞かれることがあります。騒いで迷惑になるのではないかと心配されてのことだと思いますが、私はぜひ安心して参加していただければということを申しあげています。むしろ、お葬式の場に小さい子どもさんが参加することは非常に大事なことではないでしょうか。子どもが恐がってしまうという声も耳にしますが、大切な人が最後に伝えようとしているものに、たくさん触れさせてあげて欲しいと私は思っています。

花園 一実氏

真宗大谷派 圓照寺副住職(東京都)

真宗会館「お盆法要(2021年)」より

法話 2022 03

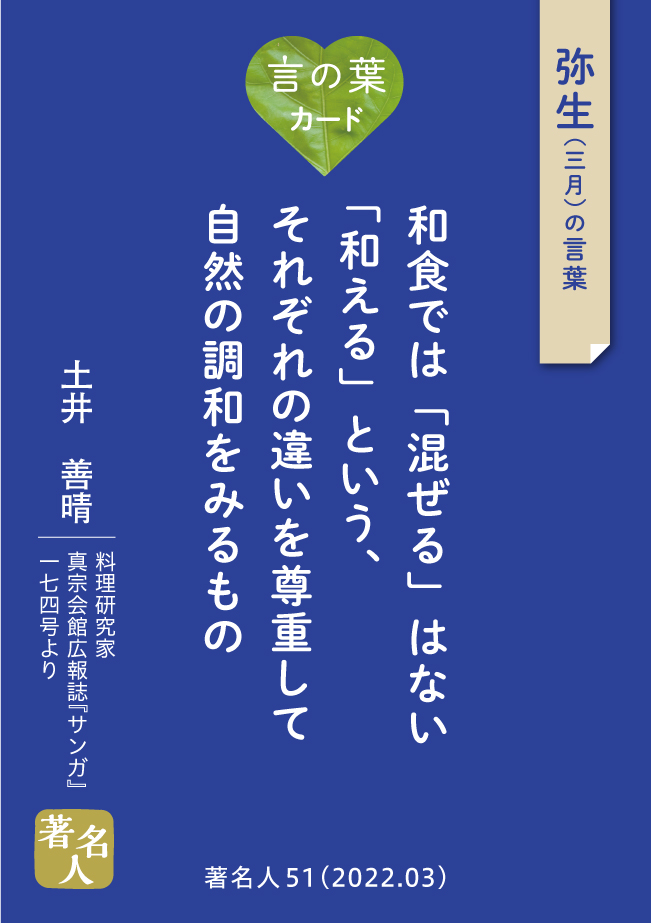

汁飯香(一汁一菜)のすごいところは、毎日食べても飽きないことです。それは人工的なものがひとつもない、おいしさ、栄養、健全性、そのすべてを自然に依存しているからです。人間が作るものって、すぐ飽きてしまうんですね。和食では「混ぜる」っていうのはないんです。「和える」です。日本の食文化を伝えるフランスの講演会で、和食文化の「和える」とフランス料理文化にある「混ぜる」を比較して解説しました。混ぜるというのは、複数の個体、液体をミックスして別の何かを作り出す技術、それは科学文化文明の始まりです。一方、和えるは「ハーモニー」と訳されました。それぞれの違いを尊重して、互いを補い、おいしさを作り、自然の調和をみるものです。その違いをフランス人はとてもおもしろがり、よく理解してくれました。

私はずっと料理人として、それこそ超一流の料理人になりたいと思っていました。そんなとき、「民藝」という世界に出会って、感銘を受けたのです。一般の民衆が日々の生活に必要とする品の美しさを発見した柳宗悦の民藝の思想と、命をつくる仕事である家庭料理はつながっていると気づいたのです。家庭料理に美しい世界があることに気づきました。

「料理する、すでに愛している。料理食べる、すでに愛されている。これが家族」です。一人暮らしでも、自分で料理する。自炊すれば、自分を大切にする、守ることになるでしょう。どうぞ一汁一菜でけっこうです。どうぞお料理してください。

土井 善晴氏

料理研究家

真宗会館広報誌『サンガ』174号より

著名人 2022 03