この言葉は、金子大榮(かねこだいえい ※)氏の「宗祖(しゅうそ)を憶(おも)ふ―親鸞讃歌」という詩の一節で、親鸞がその生涯をかけて歩んだ「聞思(もんし)」の仏道を端的に示したものです。それは聖教、つまり仏典を読むとしても文字面の表面的な理解に終始せず、言葉の奥深くに潜む真意をひたすら聞き抜こうとした親鸞の姿勢を言い当てたものといえます。

親鸞は主著である『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』に「指月(しげつ)の譬(たと)え」(『大智度論/だいちどろん』)を引用しています。それは、言葉に囚(とら)われて、言葉が伝えようとする真理に目を向けようとしないありようを、人が月を指さして教えようとしているのに、指ばかり見て月を見ない愚かな姿に譬えるものですが、親鸞自身も我が身のこととして受け止めていたに違いありません。

この譬えが示すように、私たちは書物を読んでいても、短くて、すぐに理解できる言葉や文に飛びついてしまいます。しかし、そうして手に入れた知識や情報に満足してしまうと、言葉の向こうにある、言語化できない真理や、託された願いに考えが及ぶことはありません。言葉を通して、私に向けて発せられる声なき声に耳を澄ます姿勢、つまり感受性が求められているのでしょう。

言い換えるなら、「言葉のひびきをきく」とは、言葉を贈り物として感受することと言えるのかもしれません。贈り物を受け取るというのは、物自体を受け取って終わりではありません。贈り物に込められた、贈り主の私を想うやさしさや、いたわりの気持ち、それらを一緒に受け止めてはじめて本当に贈り物を受け取ったといえます。さらに言えば、贈り物そのものよりも、私にかけられている願いこそを感受しなくてはならないはずです。

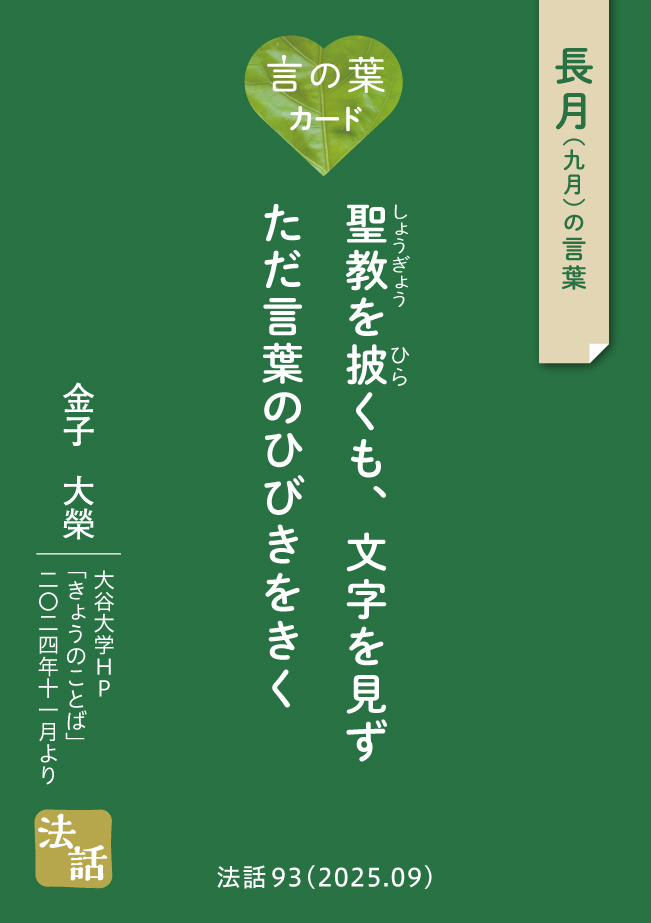

- 金子大榮

- 1881~1976。真宗大谷派僧侶。

金子 大榮氏

(『くずかご』文栄堂書店)

大谷大学HP

「きょうのことば」2024年11月より

法話 2025 09