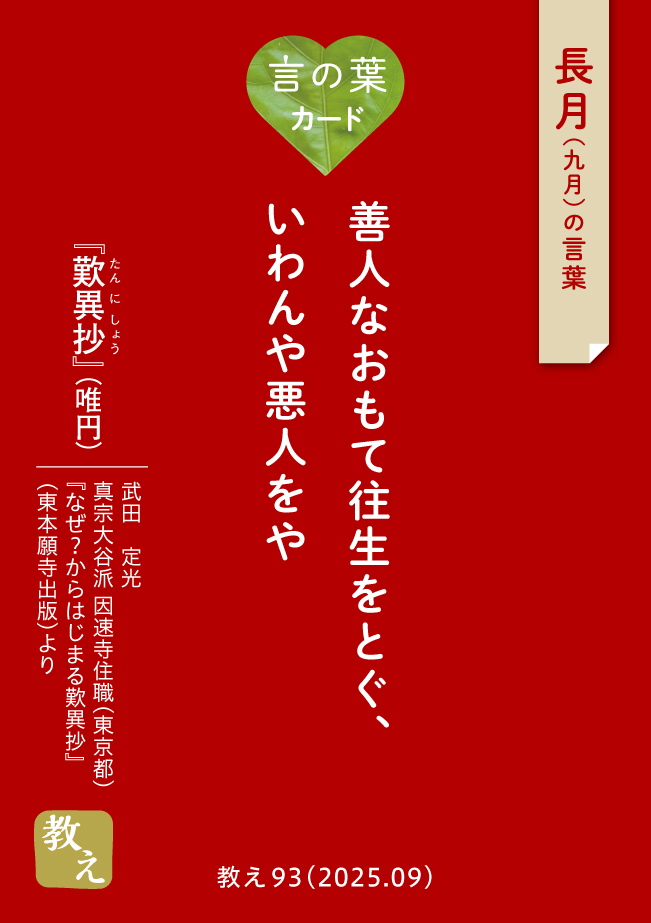

親鸞は「世のひと」が善人こそ救われるという主張に立っていることを知っています。そのことを知ったうえで、あえて「悪人こそが救われる」と説いていきます。これは親鸞が、いま目の前にしている人に向かって、「あなたは善人なのか、悪人なのか、どっちだ」と迫っているようにみえます。

仏教では「悪」を「十悪(じゅうあく)」と教えます。「殺生(せっしょう)・偸盗(ちゅうとう/盗み)・邪婬(じゃいん)・妄語(もうご)・綺語(きご)・悪口(あっく)・両舌(りょうぜつ)・貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)・邪見(じゃけん)」です。食事は殺生ですし、喧嘩(瞋恚)や嘘(妄語)や誇張(綺語)や自己弁護は日常茶飯事です。このように「悪」を精査していくと、とても自分は「善人」とは言えません。そこで教えを聞くまで自分は「善人」だと思っていた人を悪人として自覚させます。

しかし、親鸞はその自覚にも揺さぶりをかけます。悪人とは、阿弥陀(あみだ)さんが私を呼んでくださる呼びかけなのに、自分が悪人だとわかるのは、善人の自己反省だと。自分が阿弥陀さんでもないのに、なぜ自分を悪人と呼べるのかと批判します。

どこまでいっても「偽善の善人」でしかないと教え、しかしその底に、「偽善の善人」をこそ「汝(なんじ)、悪人よ」と呼びかけてくださる阿弥陀さんの悲愛(ひあい)がはたらいてくださるのです。

「悪人が救われる」のではなく、救われた人間の自覚が「悪人」だったのです。

『歎異抄(たんにしょう)』(唯円)

『なぜ?からはじまる歎異抄』

(東本願寺出版)より

教え 2025 09

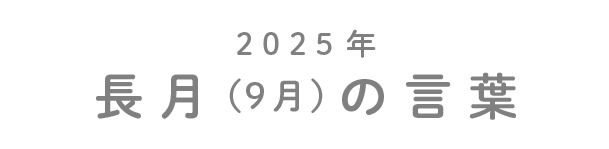

春分の日と秋分の日を中日として前後三日間、計七日間行われる彼岸の法会(ほうえ)は、日本独特の仏事で、江戸時代に年中行事化したそうです。

インドの言葉のパーラミターという言葉が、「到彼岸(とうひがん)」と訳されます。迷いのこちらの岸(此岸/しがん)から迷いの海を渡り、目覚めの彼(か)の岸に到るという意味です。これが仏教が課題としたことだと言っていいでしょう。

親鸞聖人も、阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願(※)こそが、渡りがたい迷いの海をよく渡す大きな船なのだと言われます。

それなら、「彼の岸」ってどこにあるのだろう。渡るといっても、いつ渡るのかということが疑問です。そして死んだ向こうに彼の岸があって、死んでから渡るということなら、今ここにいる私には、とりあえず関係ない、ということになります。

しかし大切なことは、「渡り難い迷いの海」に今沈みかけているあなたが居る、ということです。そのことを私たちに目を覚まして欲しいと願う世界が「彼の岸」です。

ですから「彼の岸」は遠く離れた彼方にあるのでも、死んだ向こうにあるのでもなく、今ここにある私の事実を知らせてはたらく世界です。

そのはたらきによって、今だけでなく、歴史が始まって以来これまで、迷いの海に沈んでは浮かび、また沈んでは流されてきたと、今知るのです。

- 阿弥陀仏の本願

-

全ての生きとし生けるものを救いたいと発された阿弥陀仏の願い

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2025 09

この言葉は、金子大榮(かねこだいえい ※)氏の「宗祖(しゅうそ)を憶(おも)ふ―親鸞讃歌」という詩の一節で、親鸞がその生涯をかけて歩んだ「聞思(もんし)」の仏道を端的に示したものです。それは聖教、つまり仏典を読むとしても文字面の表面的な理解に終始せず、言葉の奥深くに潜む真意をひたすら聞き抜こうとした親鸞の姿勢を言い当てたものといえます。

親鸞は主著である『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』に「指月(しげつ)の譬(たと)え」(『大智度論/だいちどろん』)を引用しています。それは、言葉に囚(とら)われて、言葉が伝えようとする真理に目を向けようとしないありようを、人が月を指さして教えようとしているのに、指ばかり見て月を見ない愚かな姿に譬えるものですが、親鸞自身も我が身のこととして受け止めていたに違いありません。

この譬えが示すように、私たちは書物を読んでいても、短くて、すぐに理解できる言葉や文に飛びついてしまいます。しかし、そうして手に入れた知識や情報に満足してしまうと、言葉の向こうにある、言語化できない真理や、託された願いに考えが及ぶことはありません。言葉を通して、私に向けて発せられる声なき声に耳を澄ます姿勢、つまり感受性が求められているのでしょう。

言い換えるなら、「言葉のひびきをきく」とは、言葉を贈り物として感受することと言えるのかもしれません。贈り物を受け取るというのは、物自体を受け取って終わりではありません。贈り物に込められた、贈り主の私を想うやさしさや、いたわりの気持ち、それらを一緒に受け止めてはじめて本当に贈り物を受け取ったといえます。さらに言えば、贈り物そのものよりも、私にかけられている願いこそを感受しなくてはならないはずです。

- 金子大榮

-

1881~1976。真宗大谷派僧侶。

金子 大榮氏

(『くずかご』文栄堂書店)

大谷大学HP

「きょうのことば」2024年11月より

法話 2025 09

アクション場面は脚本だと「激闘が繰り広げられる」といった一言で終わってしまうこともありますが、そこで展開するのは登場人物たちの生死を賭けたドラマ。殺したり、殺されたりするわけですが、現実的にも人間の死って人生を変えてしまう一大事ですよね。

『ある用務員』(2021年)という作品では、相棒が殺され、そのあと私が一人で敵に立ち向かう場面があるのですが、「もし親友の命が奪われてしまったら」と想像しながら演じました。自分より大事な人間に危害を加えられたら、自分は生死をいとわず闘う、そんな気持ちでした。

かといって、すべての映画が死を重く暗く扱うべきとは思っていなくて、カラッと明るく描いてもいい。自分が現実で理性を保って生きるためにも、作品の中では理性を度外視して、一生懸命でいたい。だから、映画の中での生き死には、せっかくなら現場で楽しんで映像に残りたいと思っています。

伊澤 彩織氏

俳優・スタントパフォーマー

月刊『同朋』2024年5月号

(東本願寺出版)より

著名人 2025 09