「もうちょっとちょうだい」。「買ってちょうだい、ちょうだい」など、欲しいということを遠慮のない中でつかう言葉「ちょうだい」。それとは別に、「ありがたくちょうだいします」「たくさんちょうだいしました」など、もらったことを丁寧に言い表す言葉としても使います。

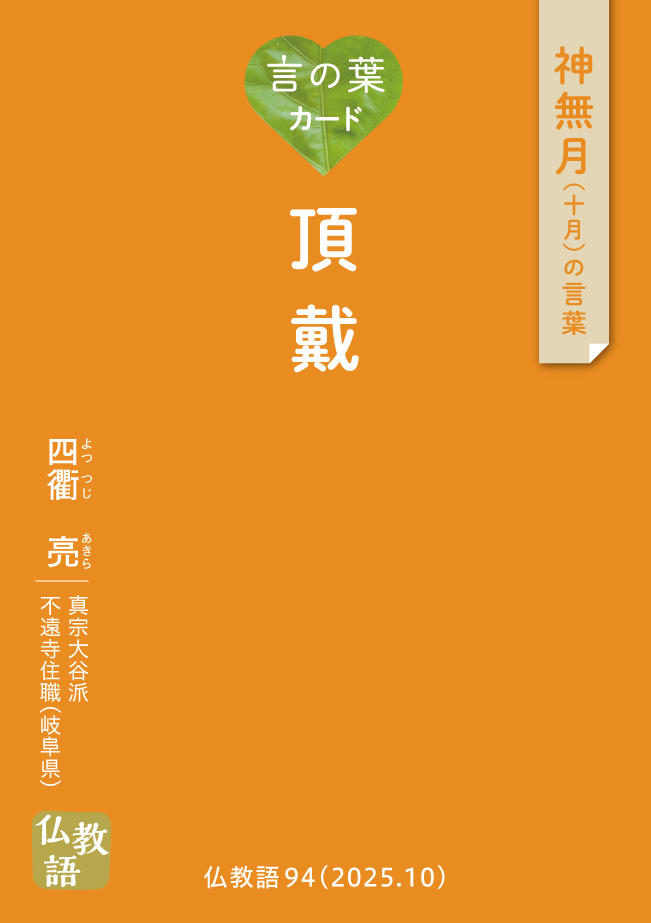

この「ちょうだい」は、「頂戴」と表され、インドの龍樹菩薩(りゅうじゅぼさつ ※)の著述とされる『十二礼(じゅうにらい)』に「観音頂戴冠中住(かんのんちょうだいかんちゅうじゅう)」と記され、頭の頂に冠を戴き、その中に仏様が住まれると表されることから、「頂戴」というのは、本来、頭の頂に載せるということです。そこから仏様やその教えを頭の上にいただいて敬う姿勢を表すようになりました。

それで僧侶が、仏説である経典を敬って、頭の上に高くかかげ、頭を低く下げて礼をして読誦(どくじゅ)する姿勢や、いただきものを目よりも高くかかげ頭をさげてもらったことから、この「頂戴」が物をもらうことの謙譲語として使われるようになったと考えられます。

さらに動詞の命令形のように用いて、親しみをこめて「してちょうだい」と促す言葉にもなったのです。

親鸞聖人も、主著である『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』の中で「特に頂戴すべきなり」と使っておられます。阿弥陀仏(あみだぶつ)が私たちの迷いのあり様を深く悲しみ、そこから救おうとおこされた願いの教えをいただくことを呼びかけておられる言葉であり、自分自身全体を受け止められる世界に出会った喜びを表された言葉です。

- 龍樹

- 二世紀頃の南インドの僧。大乗仏教の確立に大きな影響を与えた。

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2025 10