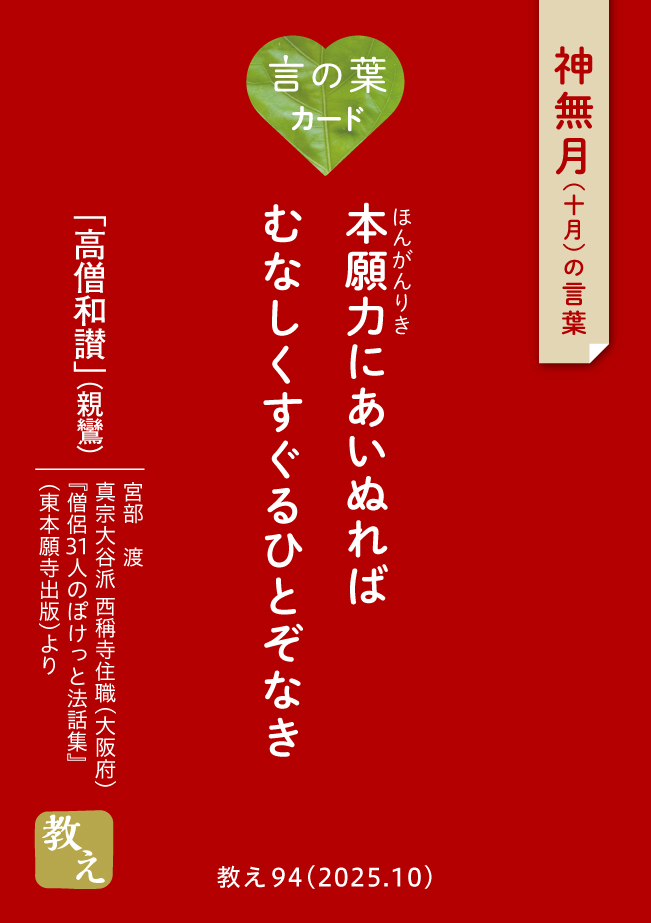

真宗大谷派では、お葬式の際、親鸞聖人のおつくりになったうた、和讃(わさん ※)の中から、『本願力(ほんがんりき)にあいぬれば むなしくすぐるひとぞなき 功徳(くどく)の宝海(ほうかい)みちみちて 煩悩(ぼんのう)の濁水(じょくしい)へだてなし』というお勤めをいたします。

阿弥陀(あみだ)さまの本願のはたらきに遇(あ)うことができたならば、「私のもの」と思って私物化して生きてきたいのちが、多くのいのちを内包するいのちと知らされ、むなしく生きることの許されない、かけがえのない、いのちとなっていく、ということではないかと思います。

古くは、ネアンデルタール人が埋葬を始めたことから「弔(とむら)う」ということが始まったといわれます。人類が七万年の月日をかけて作り上げた、葬儀の形には、他者の死をとおして、いのちをたずねてきた無数の先達(せんだつ)の歩みがあるのです。

人間の死をとりまく現代の社会のさまざまな事象をみる時、「死」は決して自分ひとりの出来事では済まされないことだと思うのです―。

私もまた、たくさんの人々、いのちとつながりをもち、ご迷惑をかけながら生きています。ご迷惑どころか、誕生してからこの方、他のいのちを奪いながら、あるいは、他人の席を奪いながら生きた存在だ、ということです。そもそも、「迷惑をかけたくない」という前に、迷惑をかけなければ、生きてこれなかった存在としての私に気づかされます。

親鸞聖人は、そんな、無数のご迷惑の上に成り立ついのちだからこそ、むなしく過ぎるいのちではいけないのだと教えてくださっています。

- 和讃

- 親鸞が人々に親しみやすくつくった詩

「高僧和讚」(親鸞)

宮部 渡氏

真宗大谷派 西稱寺住職(大阪府)

『僧侶31人のぽけっと法話集』

(東本願寺出版)より

教え 2025 10