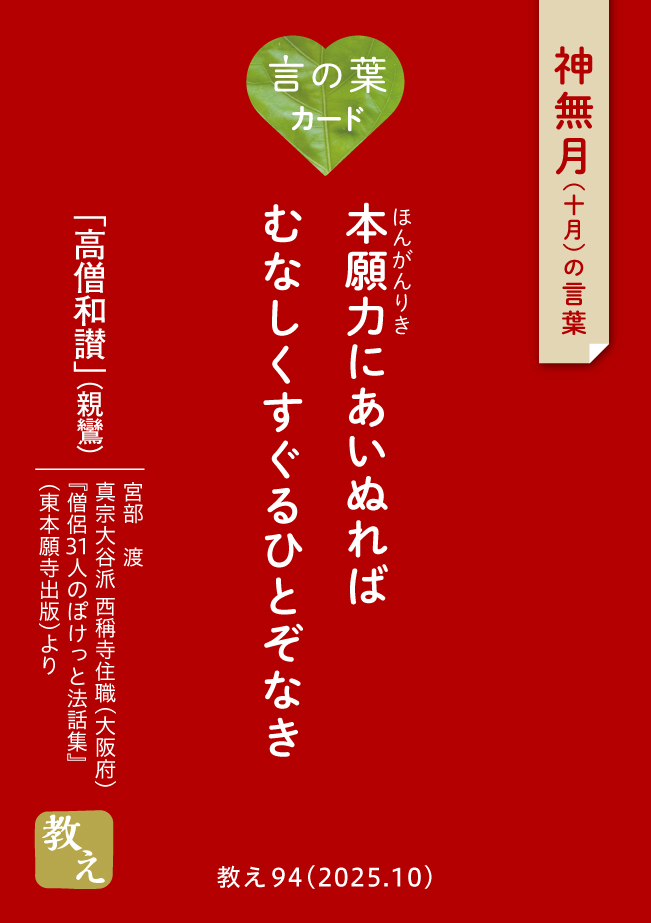

真宗大谷派では、お葬式の際、親鸞聖人のおつくりになったうた、和讃(わさん ※)の中から、『本願力(ほんがんりき)にあいぬれば むなしくすぐるひとぞなき 功徳(くどく)の宝海(ほうかい)みちみちて 煩悩(ぼんのう)の濁水(じょくしい)へだてなし』というお勤めをいたします。

阿弥陀(あみだ)さまの本願のはたらきに遇(あ)うことができたならば、「私のもの」と思って私物化して生きてきたいのちが、多くのいのちを内包するいのちと知らされ、むなしく生きることの許されない、かけがえのない、いのちとなっていく、ということではないかと思います。

古くは、ネアンデルタール人が埋葬を始めたことから「弔(とむら)う」ということが始まったといわれます。人類が七万年の月日をかけて作り上げた、葬儀の形には、他者の死をとおして、いのちをたずねてきた無数の先達(せんだつ)の歩みがあるのです。

人間の死をとりまく現代の社会のさまざまな事象をみる時、「死」は決して自分ひとりの出来事では済まされないことだと思うのです―。

私もまた、たくさんの人々、いのちとつながりをもち、ご迷惑をかけながら生きています。ご迷惑どころか、誕生してからこの方、他のいのちを奪いながら、あるいは、他人の席を奪いながら生きた存在だ、ということです。そもそも、「迷惑をかけたくない」という前に、迷惑をかけなければ、生きてこれなかった存在としての私に気づかされます。

親鸞聖人は、そんな、無数のご迷惑の上に成り立ついのちだからこそ、むなしく過ぎるいのちではいけないのだと教えてくださっています。

- 和讃

-

親鸞が人々に親しみやすくつくった詩

「高僧和讚」(親鸞)

宮部 渡氏

真宗大谷派 西稱寺住職(大阪府)

『僧侶31人のぽけっと法話集』

(東本願寺出版)より

教え 2025 10

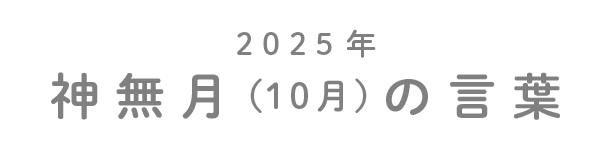

「もうちょっとちょうだい」。「買ってちょうだい、ちょうだい」など、欲しいということを遠慮のない中でつかう言葉「ちょうだい」。それとは別に、「ありがたくちょうだいします」「たくさんちょうだいしました」など、もらったことを丁寧に言い表す言葉としても使います。

この「ちょうだい」は、「頂戴」と表され、インドの龍樹菩薩(りゅうじゅぼさつ ※)の著述とされる『十二礼(じゅうにらい)』に「観音頂戴冠中住(かんのんちょうだいかんちゅうじゅう)」と記され、頭の頂に冠を戴き、その中に仏様が住まれると表されることから、「頂戴」というのは、本来、頭の頂に載せるということです。そこから仏様やその教えを頭の上にいただいて敬う姿勢を表すようになりました。

それで僧侶が、仏説である経典を敬って、頭の上に高くかかげ、頭を低く下げて礼をして読誦(どくじゅ)する姿勢や、いただきものを目よりも高くかかげ頭をさげてもらったことから、この「頂戴」が物をもらうことの謙譲語として使われるようになったと考えられます。

さらに動詞の命令形のように用いて、親しみをこめて「してちょうだい」と促す言葉にもなったのです。

親鸞聖人も、主著である『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』の中で「特に頂戴すべきなり」と使っておられます。阿弥陀仏(あみだぶつ)が私たちの迷いのあり様を深く悲しみ、そこから救おうとおこされた願いの教えをいただくことを呼びかけておられる言葉であり、自分自身全体を受け止められる世界に出会った喜びを表された言葉です。

- 龍樹

-

二世紀頃の南インドの僧。大乗仏教の確立に大きな影響を与えた。

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2025 10

-

お釈迦(しゃか)さまがなくなってから、教団は長老の大迦葉(だいかしょう)と阿難(あなん)などによって受け継がれたようです。お釈迦さまの言葉を記憶して、それを「如是我聞(にょぜがもん ※)」と語りはじめたのが、その阿難です。

阿難は釈尊(しゃくそん/お釈迦さま)のいとこで提婆達多(だいばだった)の兄弟です。記録によって兄とも弟とも言われています。伝説では釈尊三十五歳の成道(じょうどう―おさとりをひらかれたこと)のときに生まれたので、それを喜びとしてアーナンダ=歓喜という名前がつけられたとも言われています。

お釈迦さまが成道後、生まれ故郷のカピラヴァストゥにはじめて説法に行かれたときに、一族の者がたくさん弟子になったようです。阿難もそのひとりのようです。その時に弟子になったとすれば、阿難はもう少し早くに生まれていたと思います。しかしその時から阿難は常随昵近(じょうずいじっきん―常におそばにつかえること)の弟子としてお釈迦さまと離れることはありませんでした。お釈迦さまがなくなったのは八十歳のことですから、阿難は四十数年の間おつかえしたことになります。また経典を暗誦(あんしょう)したのが阿難であるならば、たくさんの説法を聞いて、よく仏法を理解していたと考えられます。ところが、今残されている経典を見る限り、阿難はそのように描かれてはいないのです。

釈尊が最後の旅でペールヴァ村で病に倒れますが、いったんは回復します。それに安心した阿難に向かって、こう言われました。

阿難よ、比丘(びく)たちはわたしに何を期待するのだ。私は内外の隔てなしに法を説いた。阿難よ、如来(わたし)の法には、師拳(しけん―師だけが特別に持っている秘密の真理)はない。―中略― それ故に、アーナンダよ、この世で自らを燈(ともしび ※)とし、自らを依り所として、他人を依り所とせず、法を燈とし、法を依り所として、他のものを依り所とせずにあれ。(パーリ『大般涅槃経―だいはつねはんぎょう』)。

何ももう教えることはないのだ、ひとりで歩め、こうお釈迦さまは阿難に言われるのです。

そばにいるから聞こえないことや、見えないことがあるのかもしれません。阿難は、どうしてもお釈迦さまに頼ってしまって、自ら考えることを止めてしまっています。しかし「頼る」ということは、「あの人は素晴らしい」という自分の評価によっておこるものです。それは実は自分の思いです。お釈迦さまを特別なものとしている自分自身を信じている、そういう問題が阿難にはあるのです。

阿難とはいったい誰のことなのでしょうか。私たちも親鸞聖人を宗祖と言っていますが、そこに同じ問題はないでしょうか。そのことが見えてきたとき、はじめて師が言葉として、「如是我聞」の内容として私の中に生まれるのではないでしょうか。

- 如是我聞

-

「私はこのようにお釈迦さまの説法を聞きました」という信仰告白

- 燈

-

本来は「州(=中州)」、「島」が正しい訳とされていますが、漢訳の伝統的な表現に倣って「燈」としています。

竹橋 太氏

真宗大谷派 法圓寺副住職(北海道)

『ともしび』2007年6月号

(真宗大谷派教学研究所)より

法話 2025 10

言葉の主であるジークムント・フロイト(1856年~1939年)は、オーストリアの心理学者で、「夢診断」や「精神分析」を提唱するなど私たち人間の「無意識」を研究した人です。

さて、「否定」という言葉を聞いて皆さんはどのように感じるでしょうか。決して嬉しいような感情は湧いてこないと思います。例えば誰かから自分のことを否定されれば落ち込みますし、時に腹を立てることもあるでしょう。

とある料理店を営む店主が、客の反応で一番悲しいのは「不味(まず)い」「二度と来ない」という否定的な意見ではなく、「特になし」という感想すらないことだと言っていました。「特になし」というのは、味わうも何も関心がないということなので、料理人にとってこれほど悲しいことはないとのこと。

続けて店主に「自信をもって出した料理を不味いと否定されて悲しくはないのか」と聞くと、「もちろん料理の味を否定されて嬉しいことはないが、不味いというのは味わってくれた証拠。落ち込むことはあるが、むしろ料理の腕を上げるチャンスであると私は捉えている」と言いました。誤解のないように書いておくと、この文章は否定を正当化しているのでもなく、「否定は自分の成長になる」という暴力的なことでもありません。あくまで、この店主が「(否定されたことによって)私の新しい歩みになる」と、そう受け止めただけの問題です。

このように、フロイトも否定を推奨しているのではく、人間は万能でないからこそ、自分自身の今の在り方を否定される(否定と出会う)ことで、かえって自分自身を問い直す機会が得られると、自分自身に向けていっているのです。

ジークムント・フロイト

心理学者

伊那西高等学校HP「こころの掲示板」より

著名人 2025 10