財産相続、家督相続、跡目相続など、受け継ぐという意味合いで使われる「相続」。それに税金がかけられるので相続税という言葉もあります。この「相続」は、元々仏教語です。インドのサンスクリット語で「サンタティ」または「サンターナ」という言葉の翻訳語で、人間の行為の連続性、因果の連続性を表します。

浄土真宗では、信心相続、念仏相続などの表現があります。相続は連続して持続するということですから、信心を開き、信心を問う教えが常にはたらき、念仏が継承されるということです。

それは、生活の中に時おり、念仏や真宗の教えが登場するということではありません。教えの中、念仏の中で生活が歩まれるということです。食べて寝て、起きて働いて、また食べて寝て、起きて働いてということが毎日繰り返されることが生活。特別なこともないその生活が、教えをいただき自分が問われる場所となり、念仏申す生活となることが念仏相続、信心相続ということでしょう。

ところが、身近な方が亡くなった時など、普段の生活と違った特別な時に、慌てて念仏するというようなことが実際です。また何か不都合なことが起こったり、思いを叶えたい時などに仏様を持ち出すことにもなります。

それなら、特別なことや願い事が収まれば、またケロッと忘れて、念仏も仏様もどこかへやってしまうことになります。ですから、この私たちの不相続のあり様を不断に問いはたらく教えが、私たちを捉えて相続しているのです。

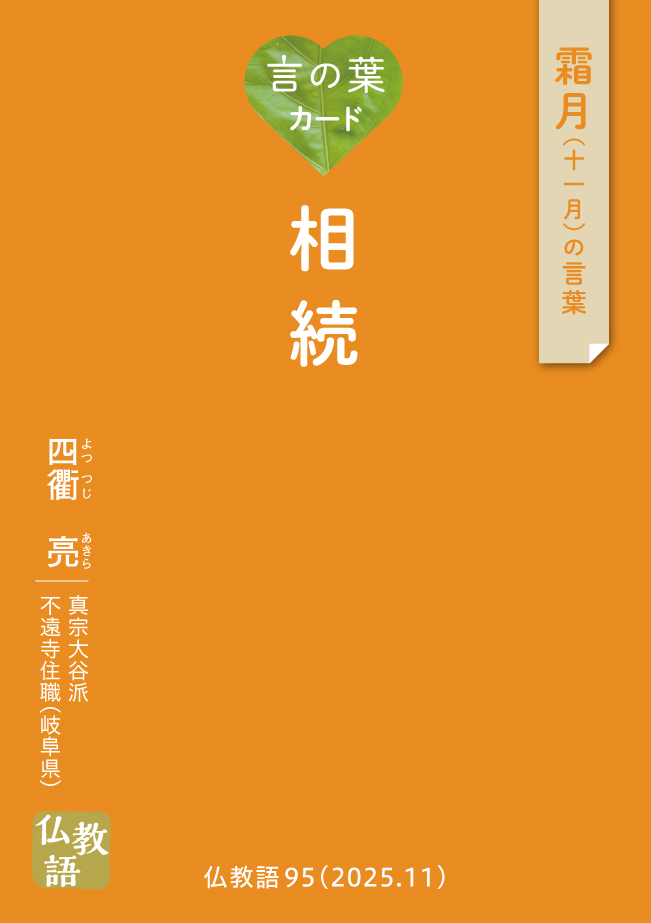

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2025 11