百獣の王ライオンが吼(ほ)えたときのように、ひとたび仏が説法(せっぽう)すれば、誰もがその威厳と力強さに圧倒され、畏怖(いふ)の念をもってひれ伏します。『無量寿経(むりょうじゅきょう)』『法華経(ほけきょう)』『華厳経(けごんぎょう)』など、あらゆる経典(きょうてん)で、仏の説法は「師子吼(ししく)」と呼ばれます。

インドの国章は、台座の上で四方を向いて立つ四頭のライオンを図案化したもので、「アショーカの獅子柱頭(ししちゅうとう)」と呼ばれる彫刻が元になっています。アショーカ王は紀元前三世紀にインド統一を成し遂げ、後に篤(あつ)く仏教を信仰したことで知られており、この彫刻は、釈尊(しゃくそん)が初めて説法を行った聖地サールナートより出土しています―。

生息地の西北インドから遠く離れた東アジアで、「師子」はほとんど架空の生き物でした。絵師や彫刻家たちは見たこともないその姿を、想像力を駆使して描きました。そして中国では皇帝を守護する霊獣となり、日本では神社や寺院の境内に(しばしば、これもまた空想上の獣である狛犬(こまいぬ)と一対で)配置されました。

京都の東本願寺でも、阿弥陀堂(あみだどう)の屋根や御影堂広縁(ごえいどうひろえん)、御影堂門など、境内各所に日本的な意匠の獅子が見えます。しかし阿弥陀堂門の木鼻(きばな)(頭貫(かしらぬき)・肘木(ひじき)・虹梁(こうりょう)などの端が柱から突出した部分)の獅子だけは、珍しく実際のライオンに近い造形です。この門は1909年(明治42年)に起工しており、その数年前に京都市動物園にやって来た本物のライオンを参照できたようです。冒頭に紹介したアショーカ獅子柱頭を髣髴(ほうふつ)とさせるリアルさです。

インド国章の下にはサンスクリット(古代インドの言葉)で「真実のみが勝利する」と記され、この言葉も国章の一部とされています。仏教徒であったアショーカ王がライオンの姿で象徴させたのは王の威勢ではなく、王でさえもその前にひれ伏す、仏法(ぶっぽう)のもつ真実の力だったのです。

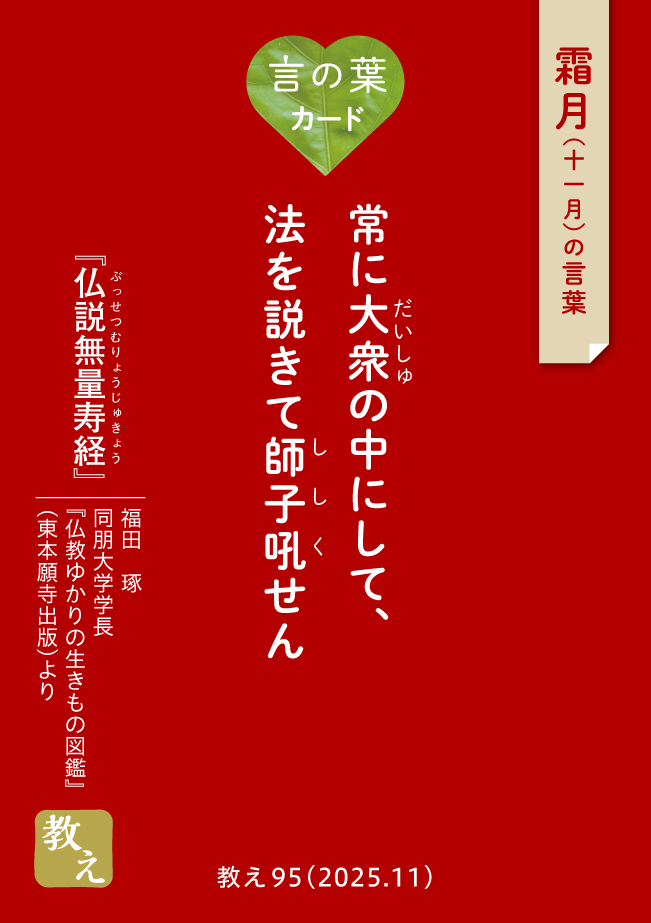

『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』

福田 琢氏

同朋大学学長

『仏教ゆかりの生きもの図鑑』

(東本願寺出版)より

教え 2025 11