我が家は小学5年生の長男、小学2年生の次男と夫と私の4人家族です。

いつの頃からか始まった、子どもからの「何で?何で?」攻撃。小さい時はかわいく思っていたのですが、年齢が上がると「何で?」のバリエーションも複雑になり、こちらがタジタジになるような「何で?」も飛んできます。答えを返しても、本人の納得がいかないとまた「何で?」が返って来る時もあります。

気持ちに余裕がある時にはゆっくり聞いて答えてあげられるのですが、忙しい時には、適当に答えたり、後回しにしたり。問答が長引き、答えに行き詰まると、イライラしてきて感情的になってしまうこともあります。こちらの都合で対応にも差が出て申し訳ないことです。

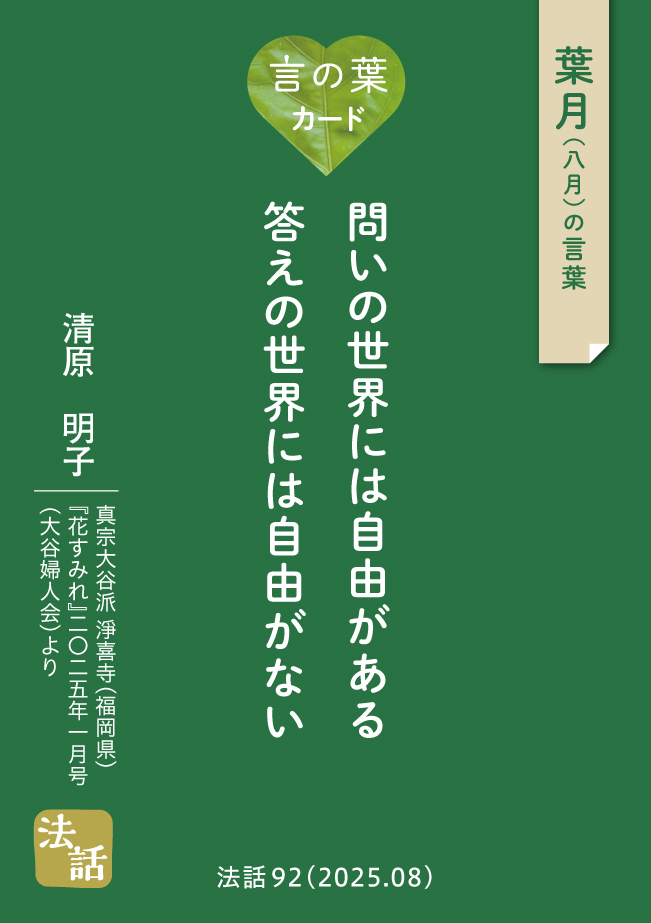

ある日、お寺の掲示板に法語を張り出すために、どんな言葉にしようかと色々見ていた時、「問いの世界には自由がある 答えの世界には自由がない」(1981年『法語カレンダー』真宗教団連合)という言葉に出逢(あ)いました。

私は、日常の中でいつも答えを探しています。子どもからの「何で?」の答えだけでなく、自分自身や仕事のこと、子育てにおいても、何が正解で、どうすれば良いのかを色んな方法で検索しています。自分がしていることが正しいことだと安心したいのかもしれません。

この言葉に出逢って、私はとても狭い世界で生きていたのだなあと思いました。「問い」に明確な「答え」がなくても良いのです。思い返すと、「「問い」を大切にしてくださいね」と私に伝えてくださった先生がたくさんおられます。

子どもは、「何で?」と大人に問いかけます。ついつい「それはね…」と答えなくてはいけないような気持ちになりますが、受けとめて、「一緒に考えようか」というのが本当に大事なのだとあらためて気付かされました。

清原 明子氏

真宗大谷派 淨喜寺(福岡県)

『花すみれ』2025年1月号

(大谷婦人会)より

法話 2025 08