この言葉は、『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』にある釈尊(しゃくそん)の言葉で、「仏の教えにあえば人は己の至らなさを自覚し、お互いを尊敬し、よって軍隊(兵/ひょう)や武器(戈/が)を持つ必要はない」という意味です。

釈尊の時代も、現代の今も、私たち人間は繰り返し、戦争をしています。そして、それらの多くが「正義」というところに立っておこなわれています。戦争とは、「正義」のためなら、武器を用いることも、殺戮(さつりく)することも正当化していくことです。

日本では、8月15日を「終戦記念」としています。幾度となく戦争をしてきたことに対し、自責の念と、戦没者を憶(おも)う機会として8月15日を終戦記念としました。

しかし、中には戦争は終わっていない人もいれば、時が経つにつれ、風化していった人もいるでしょう。また、戦争の経験がない人は、どこか自分とは関係のないように、つまり戦争を外からしかみられないという事実もあります。

「兵戈無用(ひょうがむよう)」という言葉は、単に戦争をやめよう、平和に暮らそうという意味ではありません。釈尊は、争いの原因が私たち人間の心に深く内在していることを指摘しています。そのことを私たちは教えを通して気づかされるのです。

いつの時代にあっても、私たち人間は争いがないことを求めています。それでも、人間は戦争の惨禍(さんか)を繰り返しています。

このような状況の中で、今こそ私たちは、「正義」ではなく「何がほんとうのことなのか」立ち止まり、問い続けることが大切です。そして、その先に私たち人間が自己の至らなさに気づき、互いを尊敬しあう世界が開かれるのではないでしょうか。

『仏説無量寿経』

伊那西高等学校HP「こころの掲示板」より

教え 2025 08

仏教では、「三世(さんぜ)」ということで、私たちの存在を表します。すでに過ぎ去った過去、現に生じている現在、まだ起こっていない未来という三世をもって存在しているということです。

ただこの三世がお経に説かれる場合、過去・現在・未来と、いわゆる時間の流れに沿って表現されるのではありません。「去(こ)・来(らい)・現(げん)」と表され、過去・未来・現在と説かれています。そこに大切な意味があるのでしょう。

私の今は、突然降って湧(わ)いたようにあるのではなく、永い歴史のつながりを背景にして今現在があるのです。それは一つの原因に限定できません。様々な原因と条件が縁(よ)り起こってあることです。ですから過去世の全てが今現在の私に集約されていると言ってもよいでしょう。また現在は、この先の未来世が縁り起こる原因や条件となるのです。ですから現世のあり方が、未来世を造ると言ってもよいのでしょう。

私たちは、たくさんの命を奪い合う戦争を重ねてきました。また文明の名の下に汚染と破壊も行ってきました。それが私たちの歴史、過去世です。その過去の世からこうした悲惨なことを繰り返さないでほしい、この犠牲を無駄にしないでほしいと願われて現在があるのです。

さらに、私たちの現在に続く未来世から、将来の命を危険にさらさないでほしい、あなたがしていることは未来に責任が持てるのかと問われているのです。

過去から願われ、未来から問われて、私の現在がある。その私たちの存在の姿が「三世」で表されています。

四衢 亮(よつつじ あきら)氏

真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)

仏教語 2025 08

我が家は小学5年生の長男、小学2年生の次男と夫と私の4人家族です。

いつの頃からか始まった、子どもからの「何で?何で?」攻撃。小さい時はかわいく思っていたのですが、年齢が上がると「何で?」のバリエーションも複雑になり、こちらがタジタジになるような「何で?」も飛んできます。答えを返しても、本人の納得がいかないとまた「何で?」が返って来る時もあります。

気持ちに余裕がある時にはゆっくり聞いて答えてあげられるのですが、忙しい時には、適当に答えたり、後回しにしたり。問答が長引き、答えに行き詰まると、イライラしてきて感情的になってしまうこともあります。こちらの都合で対応にも差が出て申し訳ないことです。

ある日、お寺の掲示板に法語を張り出すために、どんな言葉にしようかと色々見ていた時、「問いの世界には自由がある 答えの世界には自由がない」(1981年『法語カレンダー』真宗教団連合)という言葉に出逢(あ)いました。

私は、日常の中でいつも答えを探しています。子どもからの「何で?」の答えだけでなく、自分自身や仕事のこと、子育てにおいても、何が正解で、どうすれば良いのかを色んな方法で検索しています。自分がしていることが正しいことだと安心したいのかもしれません。

この言葉に出逢って、私はとても狭い世界で生きていたのだなあと思いました。「問い」に明確な「答え」がなくても良いのです。思い返すと、「「問い」を大切にしてくださいね」と私に伝えてくださった先生がたくさんおられます。

子どもは、「何で?」と大人に問いかけます。ついつい「それはね…」と答えなくてはいけないような気持ちになりますが、受けとめて、「一緒に考えようか」というのが本当に大事なのだとあらためて気付かされました。

清原 明子氏

真宗大谷派 淨喜寺(福岡県)

『花すみれ』2025年1月号

(大谷婦人会)より

法話 2025 08

人間の本質は大きく変わらない割に、ここ十年ばかりで多様性という言葉はずいぶん広く認知され共有され、あらゆる発言、先鋭的な思索においても、多様性というある種のお守りを持てるようになってきた。喜ばしいことだ。公共の福祉に反しない限りでの人の考えの表明の自由、そして価値観の共有の自由は歩みの力強さを増している。

そしてその多様性というのは、もちろん動物に対する個々の考え方にも表れている。動物福祉、あるいはSDGs、またあるいはポリティカルコレクトネスに反しない限り、思考は自由だ。

車の前に親子連れの熊が飛び出してきて車両を破壊するという事態ひとつにしても、『危険だ 駆除すべきだ』『そもそも熊の生息地に人間が後から入り込んだのだ』『親子連れの熊は頑張っている』等々。様々な意見が入り乱れる。現地の状況に応じた最適解ともいえる解決策は必ず存在する。しかしそれ以外の、『それはそれとしてあなたはこの件についてどう思うか』については、三つ四つの選択肢ではとても足りなくなってきた。

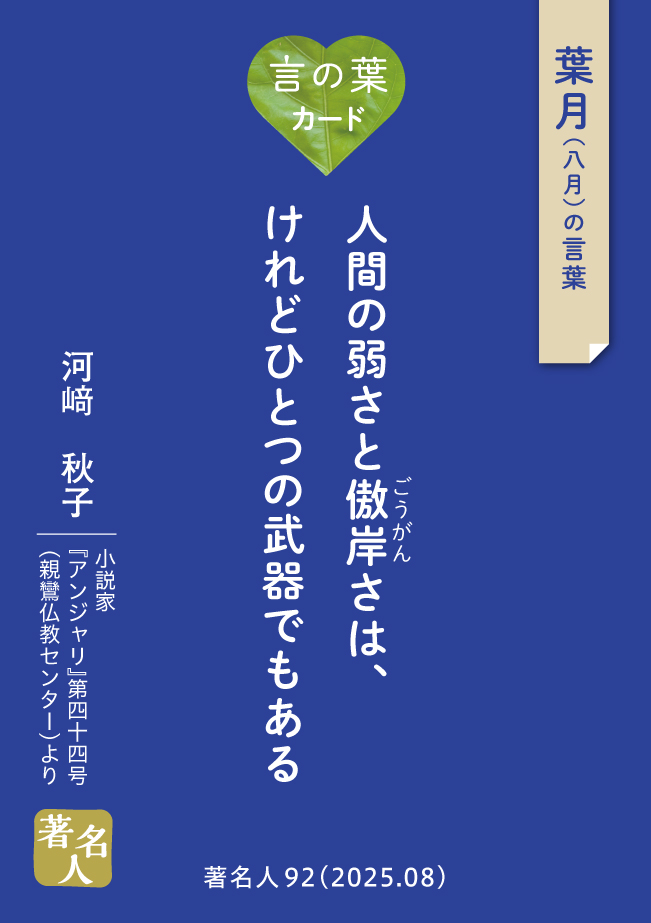

野生動物。害獣。ペット。家畜を含む経済動物。そして人間。それぞれのあわいに立つ隔壁は高くもなれば時になぎ倒されることもある。毛のない皮膚と柔らかい爪しかない人間は相対的にかなり弱いが、隔壁の向こうを慮(おもんぱか)れるのは人間のみでもある。エゴと思い込みと仮想の愛とのはざまをふらふら迷いながら、それでも考えることをやめられない。人間の弱さと傲岸(ごうがん)さは、けれどひとつの武器でもある。

河﨑 秋子氏

小説家

『アンジャリ』第44号

(親鸞仏教センター)より

著名人 2025 08