震災から2、3年、ぼく自身が立ち直れなくて、うつ状態で仕事もできない状態だったのですが、岩手にある「なかほら牧場」という、山に完全に牛を放牧する山地(やまち)酪農をしている方を訪ねる機会があったのです。

そこは乳牛を飼育している牧場なんですが、牛舎がないんですね。牛は完全に山に放牧されていて、好きなものを好きなときに食べる。それで一日2回だけ山を下りてきて、搾乳させてくれる。それが終わるとまた山に戻る。そこで自由に子どもを産む。牛たちが山の草を食べて、そこでどんどん大きく成長して、その糞尿(ふんにょう)がまた山に返って、山と牛が一つのいのちのようにサイクルを繰り返している。そこから人間が少しだけ恵みをいただくのが牛乳だったり、チーズだったりバターだったりするんです。そういうものと触れたときに、いのちというのは、単に皮膚の境界線で区切られるものではなくて、もっと大きい感覚でも感じることができるんですね。

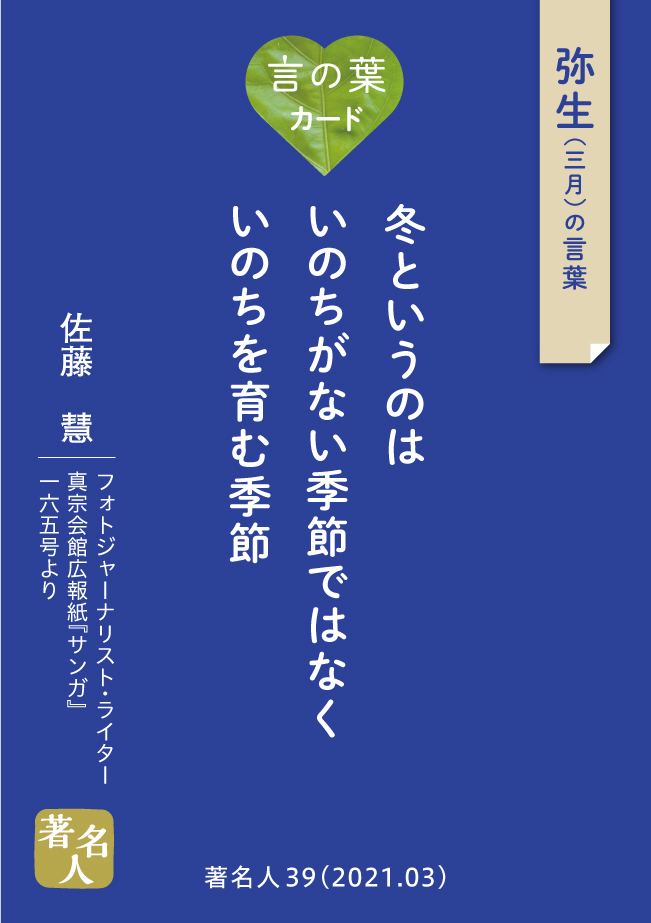

また、四季折々、本当にいろいろな姿を見せてくれる自然深い山だったので、春が来て、夏が来て、秋の紅葉が来て、また冬が来て、雪が降ってあたり一面まっ白になって。東北の冬って厳しい冬なので、葉っぱ一枚残っていない山になり、生き物一匹、虫一匹見えないような冬が来るんです。だけど、そのときに酪農家の中洞(なかほら)さんが、「冬というのはいのちがないように見えるけれども、そうではないんだよ」とおっしゃるんですね。

山に降り積もった雪が地熱でじわじわ溶けていって、それが山の中に溶け込んでいく。長い時間をかけて蓄えられた雪が、春の芽吹きにつながっている。冬というのはいのちがない季節ではなく、いのちを育む季節なんだということを聞いたときに、これは人間の心と同じなんじゃないかと思ったんですね。

悲しみに暮れる日々は、いのちの奇跡を染み渡らせるための大切な時間なのかもしれません。震災から9年経(た)った今、暖かな春を感じることのできる人もいれば、まだまだ長い冬のなかで大切な人を思って悲しんでいる人もおられるでしょう。でも、いつかまた、その人の心に春の陽光がさすときまで、周囲の人々や社会が、その悲しみを温かく見守ることのできる世界になれば、それこそが「復興」の第一歩となるのではないでしょうか。

佐藤 慧氏

NPO法人Dialogue for People代表

フォトジャーナリスト・ライター

著名人 2021 03