納棺の仕事をしているとき、「人は死んだらどうなるのか」と真剣に考えた時期がありました。そんな時にある先生(医者)の日記に出あったのです。その先生は若くして全身にガンが転移。その宣告をされた折に書かれた文章に「レントゲン室を出るとき私は決心しました。歩けるところまで歩いていこう」という一節がありました。そういうことだったんだと気づかされた思いがした。その先生の日記には「目に入ってくる人や景色が、手を合わせたいほど尊く輝いて見えました」と。人間の生と死とが限りなく近づくか、あるいは、生きていながら100%死を受け入れたとき、あらゆるものが差別なく輝いて見える世界があるのだ、と。

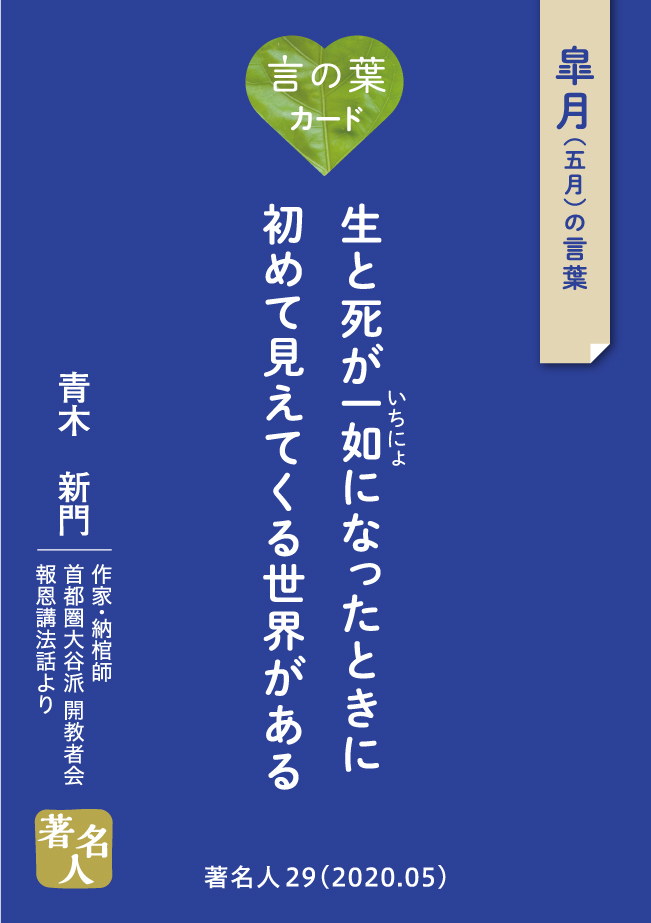

私たちはそういう世界を見ることができません。「生」にしがみついて生きている。今の日本の社会は「生」の哲学で成り立っており、死はなるべく隠して、隠蔽(いんぺい)して、忘れようとしたり表に出さないように隠して生きている。そういう社会の中に生きている人には絶対に見えない世界。生と死が一如(いちにょ)になったときに初めて見えてくる世界があるんだなと思いました。

また私は、ある時から納棺に行く際はその方のお顔を気にするようになりました。多くのお顔を見ているうちに、亡くなった方というのは、皆どんな死に方であっても亡くなってすぐのお顔はいい顔をしているのです。私は亡くなった人の顔を見るということがいかに大事かということをどうしても伝えたいと思っています。

九州のあるお寺に法事で行った際、14歳のお孫さんの作文を目にしました。1年前におじいさんを亡くした時のことを綴った作文で、その最後にこう綴られていました。

「最後にどうしても忘れられないことがあります。それはおじいちゃんの顔です。それはおじいちゃんのご遺体の笑顔です。とてもおおらかな笑顔でした。いつまでも僕を見守ってくださることを約束しておられるような笑顔でした。おじいちゃん、ありがとうございました」

臨終の現場に居合わせたことによって、「死」というものを五感で認識するとても大切な経験をされたのでしょう。ぴんと張り詰めた悲しみ、薬品の臭いや線香の臭い…。そして、視覚的に死に顔を目にする。机の上や頭の中で考える「死」とは違う経験をしたことが、「おじいちゃんは僕に、本当の人のいのちの尊さを教えてくれた」という作文の言葉になったのだと思います。

青木 新門氏

作家・納棺師

首都圏大谷派 開教者会

報恩講法話より

著名人 2020 05